2025.03.26

「ボカロの父」は京大卒業生!-初音ミクの大ヒットに潜んだ奇跡の連続-

「ヤモリ」と「イモリ」の違い、みなさん分かりますでしょうか?

夜、窓の外を見るとぴたっと張り付いていることがある、そう、アレがヤモリです。家守とも言われていて縁起が良いです。生涯を陸で生活しているのはヤモリ。

イモリはカエルと同じ両生類で、主に水辺に暮らしています。お腹が赤いのが特徴だそうです!

・・・とまぁそんな比較対象でしかヤモリの名を聞いたことがなかった広報Hなのですが、そのヤモリにすっかり虜になってしまった学生がいるそうな・・・え、ヤモリ飼育の達人?ヤモリと喋れる!?それはぜひとも会いたい!!!

ということで突撃取材してまいりましたので、ご覧ください。

北部構内にある、理学部植物園に足を踏み入れました。池もあるらしい。

ほう・・・ここが家守家ですね!?寒すぎても暑すぎてもダメらしいので、25℃に保った空間で飼育しているそう。

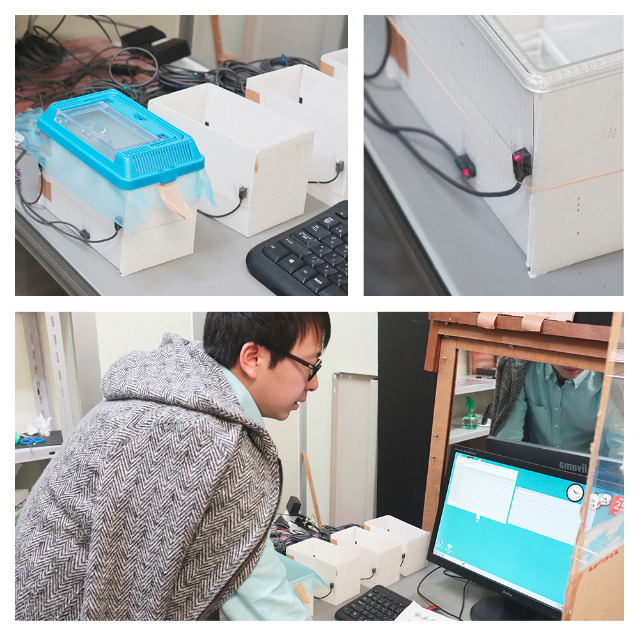

うわー!すごいケージの数です!奥にもあるので80~90匹はいますね・・・

えっ、なんか舌打ちされてる!?スミマセン帰りますうぅぅぅ!!!

「待ってください!それは僕の声です!(笑)」

なんだよかった・・・もしかして噂の学生さんでしょうか?

このヤモリたちを責任持ってお世話している、いわばヤモリの父、酒井理さん(理学研究科博士課程3回生)。動物行動学研究室に所属し、ヤモリの個性形成について研究しています。

広報H:「ところで、さっきのチッチッっていうのは何ですか?」

酒井さん:「こうするとたまに返事してくれるんですよ。」

広報H:「(ホントかなぁ・・・)もっかいやってみてください!」

チッチッチッチッ・・・

酒井さん:「み、みんなシャイガールみたいですね!(汗)」

広報H:「えっ、みんなメスなんですか!?」

酒井さん:「そうです。このヤモリはクローン繁殖するので、交尾をしなくても2個ずつ卵を産んでどんどん増えていくんですよ。」

そう言ってヤモリを愛おしげに眺める酒井さん。この100匹弱のヤモリみんなに週1回エサをあげています。

ヤモリはコオロギなどの虫を食べますが、普段のエサには粉末を水に溶かしたプロテインみたいなものをあげます。作るのは簡単そうですけど、全ヤモリ分用意するのが大変!

シャイなため人が見てるとエサに寄ってこないので、ケージから出してもらいました!

かっ、かわいい~!!!!笑ってる!(実は怒ってる)

しっぽを持つとちぎれてしまうので注意。(でもまた生えてくる)

ヤモリのお肌を触らせていただきましたが、すべすべでやわらかい!!米粒のつかないしゃもじあるじゃないですか、あれよりキメ細かいそうです。

そして見てください、この水の弾きっぷり!速乾です。

この皮膚の特性を活かして、汚れのつきにくい素材、

また、壁に貼りつく能力からヤモリテープの作成など、

工業利用に向けた開発が進んでいるそうです。

酒井さん:「こんなにヤモリを飼ってる研究室はなかなかないと思うので、ヤモリ研究するにはすごく良い環境です!増え続けてしまうのでいつかは手放さないといけないんですけど、誰か引き継いでくれる人・・・いませんか・・・(切実)」

あらためて、酒井さんはどんな研究をしているんでしょうか?

酒井さん:「オガサワラヤモリはクローンなので、生まれたときはみんな同じ性質のはずなんです。でもだんだん行動傾向に違いが出てくる。つまり後天的要因によって個性が形成されると考えられるんですが、その研究はあまりされていないんです。日本で捕まえられるクローン動物のオガサワラヤモリを対象に、どんな個体差があるのか、行動観察と生態調査から取り組んでいます!!」

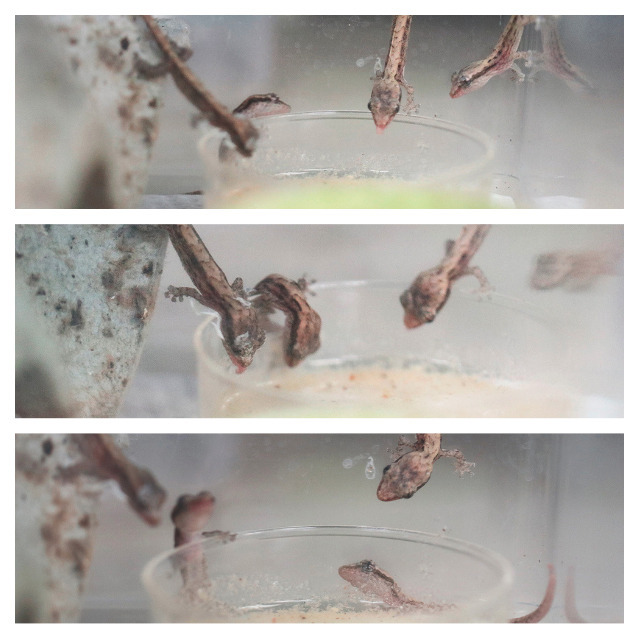

実験するのはコチラのヤモリたち。

ちゃんと捕まえた場所(OK=沖縄、IS=石垣)、誕生日も記録されています。

広報H:「ヤモリって夜行性ですよね?行動を観察するの大変じゃないですか?」

酒井さん:「チッチッチッ(notヤモリ音)。今はこんな装置があるんです!」

酒井さん:「ケージの中のヤモリの行動を記録する装置です。部品は調達したものですが手作りしました!

赤外線センサーでヤモリがいつどこを横切ったか、分かるようになっています。」

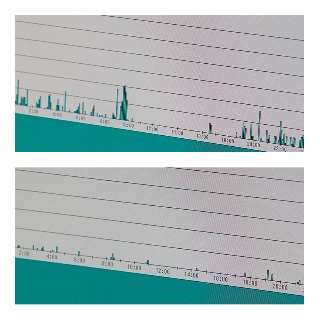

ズバリ個体差とはこのこと!記録を見てみると、すごく活動するヤモリとそうでないヤモリの差が一目瞭然。

やっぱり昼間はあまり動いてないようですね。

エサをあげてみると、いろんなヤモリがいることが分かります。

真っ先にエサを食べに行くのは積極的なヤモリ。けど独り占めしてるわけではなくて、食べ終わると今度は別の個体が食べ始め、それが終わると別の個体・・・というように、順番にエサを食べている様子。

コオロギをあげてみる場合、最初は食べられないようにカップに入れて放置すると、ヤモリはしばらく隠れて様子を見ていますが、だんだんアタックしに行くようになります。ここに積極性が表れるんだとか。

ちなみにこのエサ用コオロギも600匹(!)飼育しています。

広報H:「個体差はどこから生まれてくるんでしょう?」

酒井さん:「自然下の集団では、発達にともない個性のバリエーションが増加する傾向がみられました。個体ごとに異なる経験をすることでクローン集団に多様性が生じていると考えられます。

その中でも採餌に絞り、与えるエサ量をコントロールして飼育し、個性の形成を観察してきました。まだ解析途中ですが、エサに対する反応ではなく他の部分(例えば捕食者への反応)に違いが出ることが明らかとなってきています。採餌経験が個性形成に影響することは確かですが、従来考えられていたよりも複雑な関連で個体差が生じていると考えられます。」

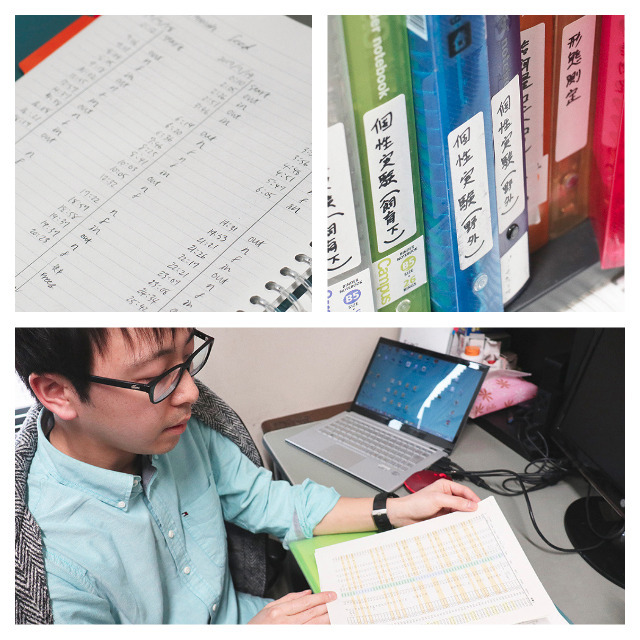

エサを食べる様子も含め、録画したものを目でも確認。これも時間がかかるものすご~く大変な作業。

実験ノートには、隠れていた状態からいつ出てきたか、そしていつまた隠れたかを緻密に記録。

気が遠くなるなぁ・・・

酒井さん:「あんまり長いことやってると精神に異常をきたします(ニッコリ)。」

まだまだ分析しないといけないデータがたくさん残ってますが、期限までに1日どれだけ分析すべきか逆算して、計画的に進めている酒井さん。どんな学生なのか、こっそり研究室の先生に話を聞いてみました!

-ズバリ、酒井さんはどんな学生ですか?

森先生:「多くの学生は対象動物が好きで、そういう人を「ヘビ屋」「カエル屋」と言ったりするんですが、彼は「ヤモリ屋」ではなく、単為生殖という動物の変わった生き方に興味があって、独自の視点を持っていますね。彼は大学院から京大に来たんですけど、行動学や統計学など今まで専門外だった分野も独学でよく勉強し、頑張ってきました。」

先生はヘビ類の採餌、防御行動を中心に研究している「ヘビ屋」です。

-印象深いエピソードはありますか?

森先生:「ゼミ発表のときですかね。周りの人に論理の矛盾などを指摘されると、たいていの学生はしょぼんとしたりもうダメだと思ったりするもんなんです。でも彼は悔しがっていました。自分の言いたいことをうまく表現できなかったこと、相手を納得させられなかったこと・・・その悔しさを糧に伸びていった気がします。自分の意見をしっかり持って周りに流されないことは大事ですが、壁を作らないことも大事。」

-動物行動学研究室は、どんなところですか?

森先生:「京大は自由の学風と言われていますが、理学研究科はその中でも、興味を持ったことは自分で考えて自由にやれる環境だと思います。さらに生物は自由放任な分野で、動物行動学研究室は1番自由度が高い!そのためみんな違った研究対象で、独自性の高い研究を行っています。きちんとデータがとれるなら、のびのびと好きにやってほしいです。」

-これから京大を目指す学生に、何かメッセージをお願いします!

森先生:「興味のあることは、自分で見つけてください。見つけようと思って探してはダメ。論文を読んで、「このテーマ面白そうだから自分も別の動物でやってみよう」というのは、長続きしない可能性があります。関心のあることにのめり込んでいけば、研究テーマは自ずと得られると思います。動物の場合、「ネタがなければよく見なさい」と私は言います。動物の行動をずーっと観察していたら、「これは一体何だろう?」と気づくことがあるはず。そこから色々と文献を調べてみて、どこにも答えがなければ、「じゃあ自分がやってやろう!」・・・ぜひ、自分の好奇心に従ってみてください。」

-それは研究だけでなく、広報の姿勢にも通じることですね・・・先生、ありがとうございました!

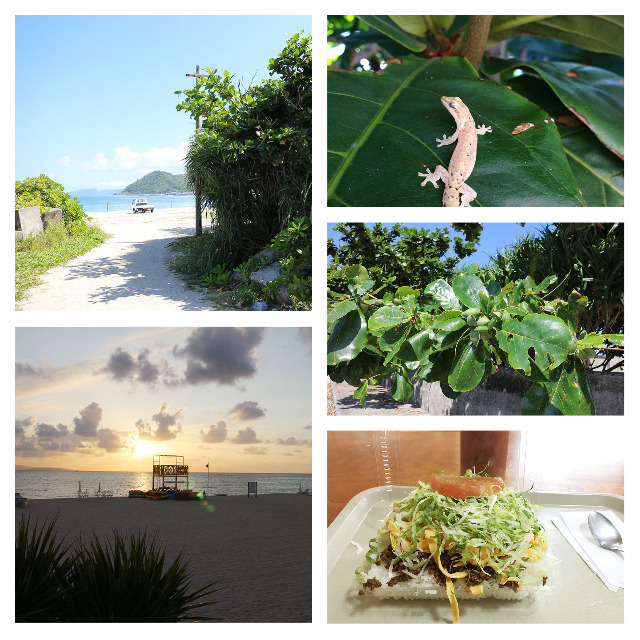

研究対象がオガサワラヤモリということで、沖縄でフィールド調査することも多い酒井さん。

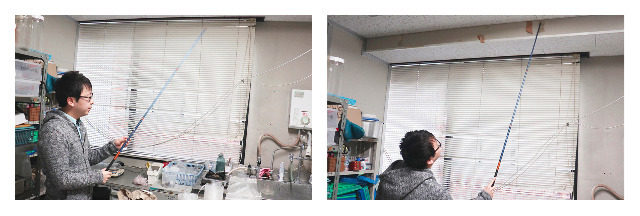

どうやってヤモリを捕まえるのか、実践してもらいました!

酒井さん:「釣るんじゃないですよ~!高所にいるヤモリを払って下に落とすことが目的で、

針も糸もついていません。」

こんな風に使います。(※消防点検のお兄さんではありません)

酒井さん:「洗濯じゃないですよ~!多いときには30匹くらい捕まえられるので、

ヤモリを入れるのにちょうどいいんです。」

ヤモリ調査の七つ道具。もちろん夜に捕まえるのでライトは必須。エサの量を調節するため1/1,000グラムまで量れるはかりや高精度のものさし(デジタルノギス)、温度計など。

酒井さん:「あと、黒い服装で暗闇でコソコソしてたら怪しまれるので、僕は真っ白いTシャツを着て人を見かけたらすぐ「こんばんは~」と挨拶して出て行きます。」

広報H:(そんな涙ぐましい努力をしているなんて・・・)

でもそのおかげで(?)地元の人たちとも仲良くなり、充実した調査生活になっているんだそう。

タコライスおいしそう(笑)

酒井さん:「この研究室では、ヤモリが生まれたときからずっと飼育し実験を続けています。そして他のメンバーの研究対象は、ヘビ、カエル、アブラムシなどいろいろ。それぞれがこんなに研究に打ち込める環境は魅力的だと思います。そして願わくばもっとヤモリ研究者が増えてほしい・・・!少しでも興味のある方は、ぜひ研究室に遊びに来てください!高校生でも学部生でもお待ちしています!」

*******************

広報Hもすっかりヤモリの魅力にとりつかれ、記事が大変長くなってしまいました・・・

動物の生態や行動を知ることって、面白い!ヤモリテープみたいに、ときには人間の生活に活かせるヒントがもらえたりもしますよね。

ぜひ動物行動学やヤモリに関心のある方は、酒井さんにご一報を。次はヤモリとの対談ではなく(笑)、ヤモリ研究者との対談が実現する日を楽しみにしています!