2017.03.02

あらビックリ!京大の土の層は歴史の宝庫なんです、の巻

京都大学では、一般選抜とは別に、学力に加え、学ぶ意欲や志といった伸び代も総合的に評価する「特色入試」という選抜方式を全学部・全学科で実施しています。

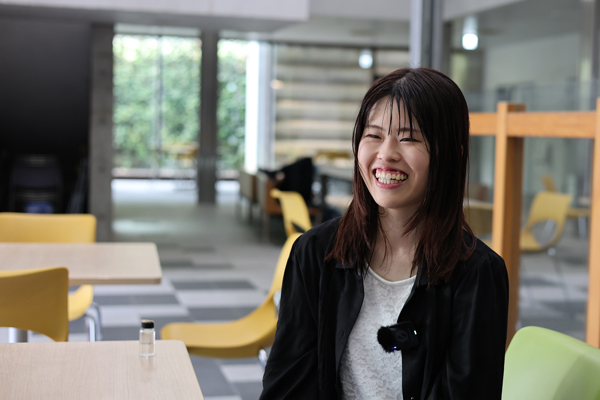

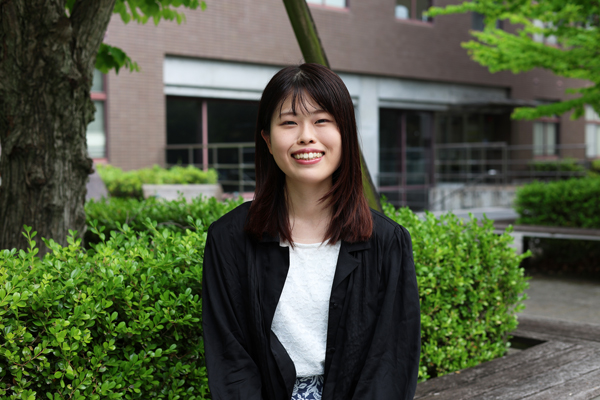

そのネーミングから「特色のある実績を残していないと受けられない」と思っている人もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません! 今回は、特色入試で総合人間学部に入学した齋藤 亜紀さんにインタビュー。高校時代のことから受験期のアドバイスまで、幅広くお話を聞きました。受験生は必見です!

――まずは高校時代のことから聞かせてください。どんな高校生でしたか?

「私は決して目立つ存在ではありませんでした。周りには学業以外にも、部活や生徒会で活躍したり、何かの賞をとったりする人もたくさんいましたが、私にはそういった特別な実績はありませんでした」

――そうだったんですね。どんなことに興味を持っていましたか?

「中学の時から空を見るのが好きで、気象関係に関心がありました。高校進学後も天気に興味を持っていて。高校の時、好きなテーマを探究する授業があったので、3年間を通して『ストームグラス』について調べました。気温や気圧の変化に応じて、透明な溶液の中に結晶ができるというもので、19世紀頃のヨーロッパではこれで天気の予報をしていたそうです」

――現在は自然科学系を専攻されているそうですが、中学の時から気象に関心があったんですね。京大への進学を考え始めたのはいつ頃でしたか?

「高校2年生くらいからです。総合人間学部があることが大きな理由でしたが、京大出身の作家さんの小説をよく読んでいて、舞台になっている京都の街に住んでみたいという憧れもありました!

あとは書道部。高校で書道部だったこともあり、京大書道部の活動をHPなどでよく見ていて、自分も入部したいなと思っていました」

――総合人間学部のどんなところに魅力を感じていましたか。

「地球科学の中でも、特に気象について研究できる大学・学部が限られていて。当時、総合人間学部には気象を研究している教員がいたので、京大の総合人間学部であれば気象を学べる、ということが魅力的でした。

あと、高校では理系だったのですが、実は国語などの文系科目の方がずっと得意で。総合人間学部は文理融合型なので、万が一大学で数学や物理の授業が難しくても、文系の研究に方向転換できるかなと考えていました」

――なぜ特色入試を選んだのですか?

「実は、浪人して2年連続で特色入試を受けました。特色入試では、珍しいタイプかもしれません(笑)。学部によって選抜方法は異なるのですが、総合人間学部は1次選考が『学業活動報告書』や『学びの設計書』といった書類の提出で、2次選考は筆記の学科試験だけなんです。その問題形式を見て、一般選抜よりも向いていると思って、受験を決めました。ただ、共通テストの得点率が概ね85%以上や調査書の評定が4.3以上などの条件もあるため、基礎学力も大切だと思います」

――2次選考では口頭試問を行う学部もありますが、総合人間学部では筆記テストだけなんですね。

「そうなんです。特色入試は留学経験や受賞歴のある人が受験するイメージがありましたが、学力試験であれば、いけるかもしれないと思いました。

『学業活動報告書』は高校の教員に作成してもらうのですが、『顕著な活動歴』に書けることがなくて、英検2級とだけ書いてもらった記憶があります(笑)」

――実績だけでなく学力も重視するというところが受験の後押しになったんですね。どんなところが自分に向いていると感じましたか?

「文系総合問題と理系総合問題の2科目があるのですが、文系は課題文を読んで小論文を書く形式でした。理系は数学と物理、化学、生物、地学の中からランダムに2科目程度出題されますが、文系の試験のように理系分野に関係する社会問題に対して、自分で考えたことを書くという形式の問いもあり、知識がないと手も足も出ないということはありませんでした。どちらかといえば思考力を試される内容だと感じました。(※)

私は暗記や計算よりも、文章を読んだり自分の考えを書いたりする方が好きだったので、一般選抜より合っているかもと。1度は落ちたのですが、開示された得点を見るとあと一歩!というところだったので、再チャレンジすることにしたんです」

※特色入試に係る選抜方法等は変更となっている場合があります。最新の情報は、特色入試学生募集要項でご確認ください。

――2度目の時はどうでしたか?

「文系と理系の配点はそれぞれ100点ずつなのですが、文系科目で80点以上取ったことが合格の決め手になったと思います。自分の文章が評価されたのは嬉しかったです」

――1次選考で提出する「学びの設計書」には、どのようなことを書きましたか?

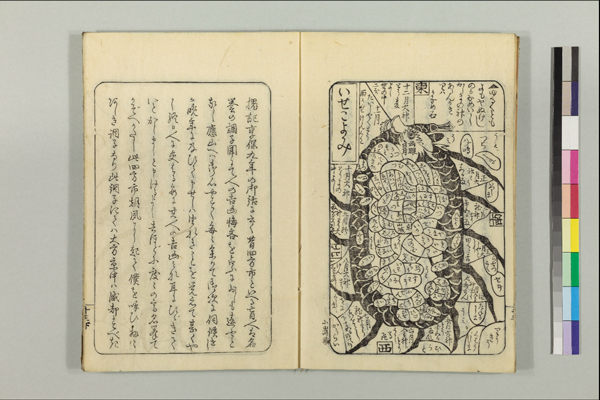

「『気象関係の研究をしたい』と書いていたのですが、それだけだと『理学部でもいいのでは?』と思われるかもしれないので、歴史災害に関心があることをアピールしました」

――「歴史災害」とは具体的にどういったことでしょうか?

「過去に起こった自然災害のことです。私は神戸出身で、阪神淡路大震災の被災地でもあり、古くは水害などの自然災害も多かったせいか、小学生の頃から防災教育には力を入れられていた気がします。その影響からか、天気に加えて、地震などの自然災害にも関心を持つようになりました。

そこで、『学びの設計書』には、古文書の災害記録を読んだり、避難時の心理を学んだりと、文系的なアプローチからも気象や災害などの地球科学を学びたいと書いたんです」

――「入学前は数学や物理の授業についていけるか不安を感じていた」とのことですが、入学後、実際に授業を受けてみていかがでしたか?

「最初から諦めずに頑張ってみようと思って、数学・物理の授業も履修したのですが、思っていたよりもついていけました。『高校でつまずいていたから大学でも無理』というのは思い込みで、苦手でも、真面目に授業を聞いていれば理解できるんだなと。周りの学生も100%理解できる人ばかりではないと気づいてホッとしました。はじめから進路を完全に文系に絞らず、理系の道も諦めなくてよかったです」

――高校までの勉強と大学での勉強には、どんな違いがありましたか?

「私の主観ですが、高校までは入試や模試などのテストで点数を取るために勉強するという感じでした。

もちろん、大学でもテストはありますが、それがゴールではないんですよね。数式もそれ自体を覚えることより、どう使いこなすかということが重要。研究では、必要に応じて『この数式を使おう』と引き出せる能力が求められると感じています」

――なるほど、「どう使うか」ですか。総合人間学部に入って良かったことはありますか?

「周りの友達が、みんな違う分野を専攻しているところです。総合人間学部は、先生が学生一人ひとりのやりたいことをやらせてくれていて。文理が入り混じっているから、時間割がみんな全然違うんですよ。

だから、自分と人を比べて思い悩むことはありませんし、いろんな学問分野の話を聞けてとても新鮮です。みんな成績だけにとらわれず、失敗を恐れていないので、私もいろんなことをやってみようという気持ちになれました」

――学業のほかに、書道部での活動にも力を入れているのだとか。

「はい。勉強以外で一番熱中しました。高校生の頃に比べると、目に見えてわかるくらい上達しました。もともとはパフォーマンスに憧れて入ったのですが、今は創作が一番おもしろいです。

高校の時はお手本を見て書いていたので、自分でゼロから作品づくりをしたことはありませんでした。書く内容や配置など、いろんなことを自分で決めていくので最初は難しかったのですが、だんだんできるようになってきて。大きな作品にも取り組んでいて、とてもやりがいがあります。

また、歴史ある古都・京都で書道ができるのも良くって。書道のルールを学べましたし、百年以上の歴史をもつ書道用品店も近隣にたくさんあるので、道具を探しに行くのもとても楽しいです(笑)」

書道パフォーマンス:音楽に合わせて大きな紙に文字を書き、ダンスや演劇などの要素を組み合わせたもの

書道創作:古典をお手本として模写する「臨書」とは異なり、自由に文字で表現し、作品として仕上げたもの

――今はどんなことを学んでいますか?

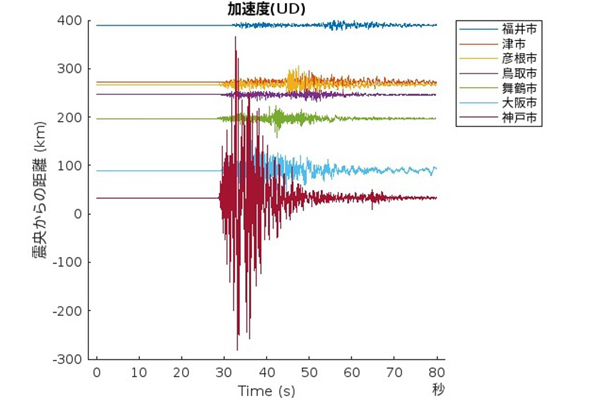

「自然科学分野だけでも、岩石や地質、海洋など、様々な専門をもつ先生がいるのですが、3回生までは地震のことを中心に学んでいました。前期は『学びの設計書』にも書いたとおり、江戸時代の古文書を紐解きながら京都の地震について考察しました。後期は理系的なアプローチから、気象庁のデータをプログラミングで波形を描き、揺れの特徴を観察していました。

今は、卒業論文の完成に向けて防災研究所に通っています。統計やプログラミングの知識を生かしながら、気象データの分析をしていきたいなと。ゆくゆくは気象予報にも繋がるのではないかなと考えています。ただ、いろんなことに興味があるので、もしかすると方向転換するかもしれません(笑)」

――「学びの設計書」に書いたことを、今何パーセントくらい達成したと思いますか?

「そうですね、90%くらいは達成できたと思います。クオリティはひとまず置いておいて……やりたいと思ったことには挑戦してきたかと。高校の時の自分には、考えられなかったことです」

――90%とはすばらしいですね! ちなみに残り10%は何ですか?

「ずばり知識ですね。『やりたいことはやった』という達成感はありますが、それに伴う知識がまだ足りていなくて。苦手なことにもさらに挑戦してもっと知識をつけて、理解や学びの発展、充実に繋げていきたいです。卒業後は、大学院に進学して、気象に関する研究をしたいと考えていて、今はこれから始まる本格的な研究生活を楽しみにしています」

――受験期には、辛いこともありましたか?

「本当に辛い経験でした……(笑)。とにかく当日まで不安が多く、入試前日の夜はほとんど眠れず徹夜で乗り越えました。でも、意外となんとかなるので、心配しすぎずに臨んでもらえたらと思います。

それに、結果がどうあれ受験してマイナスになることってないんじゃないでしょうか。『これだけは頑張った』と思えることが少しでもあれば、きっとその後の人生に役立つと思います」

――そうですよね。齋藤さんにとって、勉強とは何のためにするのだと思いますか?

「自分の可能性や選択肢の幅を広げるためだと思います。勉強すればするだけ身につきますし、身につけた知識は、生きていくうえで自分を守ってくれるもの。これまで『もう勉強したくない』と思ったことは何度もありましたが、その度にやっぱり大事だなと思い直しました。大学生になって勉強は自分のためにするものだと実感しています」

――それでは最後に、これから特色入試を受けようと思っている受験生や、中高生のみなさんに向けて、アドバイスをお願いします。

「特色入試は問題の形式が独特ですし、高校までに目立った実績がない場合には、周囲から受験に反対されるかもしれません。私も周囲で『受かるだろう』と言ってくれる人はいませんでした。それでも受けたのは、過去問を見て『自分に向いている』と直感したから。これは、本人にしかわからない感覚だと思います。だから今受験するかどうか迷っている方は、自分自身で判断して欲しいです。自分で受けると決めたのであれば、きっと最後まで頑張れると思います。

また、中高生には、何でも恐れずに挑戦してみることを大切にして欲しいです。私自身、『自分にはできないかも』と思い込みで諦めそうになったこともありますが、そこで諦めていたら今の生活はないですし、色んな面ですごく困っていたと思います。大事なのは、どんな結果かよりもどんな経験をしたか。だから、諦めずに挑戦し続けてみてください」

齋藤さん、受験生はもちろん勉強を頑張る人への力強いエールをありがとうございました!