2017.02.01

ハマると戻ってこれない、ブーメランサークル「く」を訪問

People

No.164

update.2025.02.26

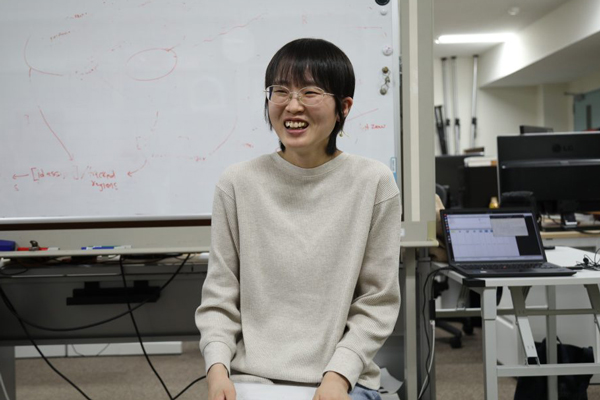

最近、私たちにとってロボットは、とても身近な存在になりつつありますよね。ファミリーレストランで料理を運んでくれる配膳ロボットや、癒しをくれるペットロボットなど、ますます進化が期待されるロボット。私たち人と人のコミュニケーションを上手く支えるところまで進歩する日が近いかもしれません。今回は、人とロボットの関わり合いを研究する、情報学研究科の東風上 奏絵助教を取材してきました!

――本日はよろしくお願いします! まずは、東風上先生が研究されている、人とロボットの関わり合いについて、どのような研究か教えてください。

「はじめにロボット研究全体のことについて話そうと思いますが、まず、ロボットにはさまざまな種類があるのをご存知ですか。例えば、お掃除ロボットのような人の代わりに働くロボットや医療現場で使われる手術支援ロボットなどは有名ですよね。ロボット研究もさまざまで、そのなかでも私が研究しているのは、人間社会で人と一緒に存在できるロボットです。つまり、危険を伴う宇宙や工事現場のような場所で働くロボットではなく、お店で働いたり、家庭で人を癒したり、学校で子どもたちを手助けしたりするような、人にとって日常的な場所に存在するロボットを対象にして、人とロボットの関わり方を研究しています」

――人とロボットの関わりというと、「会話する」イメージでしょうか。

「会話も含めて、広い意味での人とロボットの相互作用を研究しています。例えば、人がエレベーターの中で誰かと一緒になった時、自然とちょっと距離を空けますよね。これも一つの相互作用です。このような、幅広い意味での人とロボットの相互作用を扱う分野を『Human Robot Interaction(ヒューマンロボットインタラクション)』といいます。私はその中でも特に、ロボットがいる空間で、人同士がどう関わるかを研究しています」

――「ヒューマンロボットインタラクション」、はじめて聞きました。東風上先生は具体的にどんな研究をされていますか 。

「例えば、授業中、意見交換を活発化させるために、ロボットができる役割を調べています。授業中に教員が『質問はありますか?』と聞いた時、なかなか手が挙がらず気まずい瞬間をみなさんも経験されたことがありませんか(笑)。そんな時にロボットが最初に質問してくれたら、学生は手を挙げやすくなるかもしれない、といった仮説をもとに、ロボットがいることで人と人のコミュニケーションが円滑になる方法を探究しています」

――なるほど。人のコミュニケーションがスムーズにいかない場面で、ロボットが手助けしてくれるのですね。実際にはどのように研究を進めているのですか。

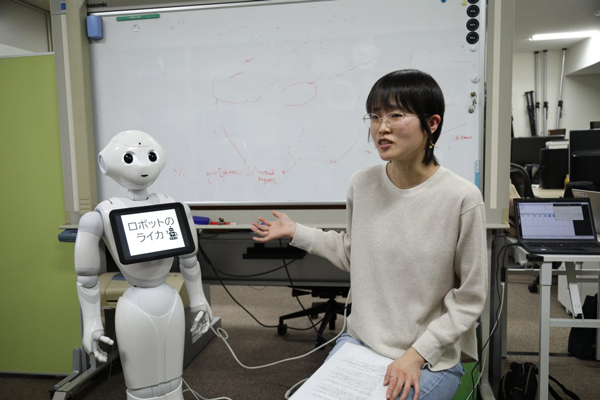

「まず、授業で質問できるようなシステムを構築して搭載したロボットを実際に教室へ連れていき、ロボットから教員に質問をさせます。それが教室内のコミュニケーションにどのように影響し、機能するのかをフィールドワークします」

――授業ではどんな感じになるのですか?

「想定外のことがいろいろ起こりますね(笑)。いざ授業に連れていってみると、教員や学生の反応が予想していないものだったりと、思い通りにいかないことが多いです。逆に言えば、だからこそ実際に授業に連れていくことで、新たな課題も見えてきます。その反応を踏まえて、ロボットのシステムを改善し続けているんです」

―― ちなみに、意外な反応とは?

「簡単な質問をロボットがすれば、学生も気軽に簡単な質問をしやすいだろうと仮説をたてました。その他にも、鋭い批判的な質問をロボットにさせてみたりと、いくつか質問を設定しました。すると意外にも、簡単な質問は、余計だと感じたようで、いらないという学生さんからの反応が多くあって面白かったです。本当に必要ないのかは、引き続き調べていく予定です。将来的には、教室や社会でのロボットの役割がより魅力的に発展していくといいなと思っています」

――授業におけるコミュニケーションを対象にした研究など、先生の着眼点はとてもユニークに感じます。今の研究を始めたきっかけはなんだったんでしょうか。

「子どもの頃、鳥や動物と会話してみたいと思ったのが最初のきっかけです。シャイな性格もあって人と話すことに苦手意識がありました。だから、ヒト以外の生き物とのコミュニケーションに興味があったんだと思います」

――なるほど、苦手意識があったからこそ、会話やコミュニケーションに関心があったのですね。

「そうですね。研究を始めたもう1つのきっかけは、映画『E.T.』です。人間以外の存在と人間が対話して心通じ合う様に感動しました。『E.T.』のように、1つの存在が人々の関係を良い方向に変えるような研究がしたい、現象を紐解き、解き明かすだけでなく、自分自身がその存在を作りたいと思い、ロボットに関心が向いたのです」

――そして、今の研究につながるのですね。

「ほとんどの教員は、多くの授業を一人で担当していますが、時に授業を盛り上げることも仕事の一つなのではないかと思っています。でも、それを苦手だと感じる人もいると思いますし、実際に、私も難しいなと感じました。もし、ロボットが苦手なことをサポートしてくれたら、私と同じような悩みを持った教員にも役立つのではないかと思ったんです」

コラム「研究室のロボット紹介」

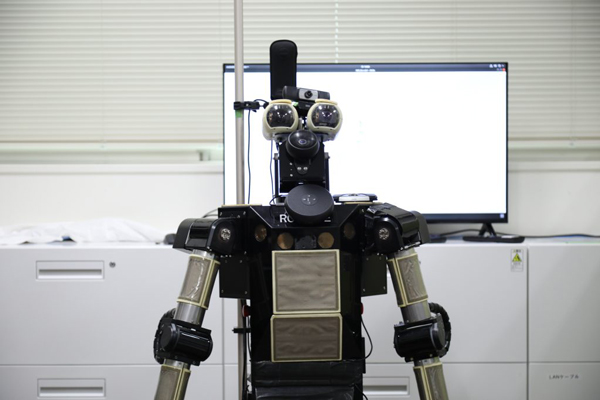

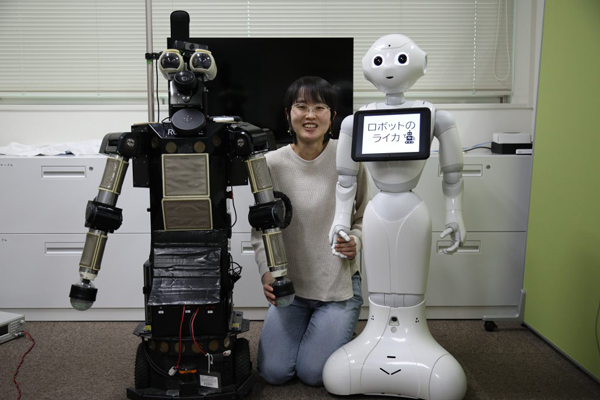

●Robovie(ロボビー)

ヒューマンロボットインタラクション分野ではレジェンド的存在。東風上先生の所属する情報学研究科 神田崇行教授が率いる研究チームが開発しました。豊富なセンサーや、人間に似た外見、ジェスチャー表現が特長で、コミュニケーションに適しています。神田先生の研究チームはRobovieを小学校に連れて行き、2ヶ月間にわたって子どもたちとの接触を観察。そして、ロボットが子どもたちの友達関係を推定できる可能性を示しました。本取材時、Robovieは18歳。ロボットのなかでは高齢ですが、いまだに現役で活躍中。東風上先生いわく「よく読んでいた論文に登場する憧れのロボットだったので、初めて会った時は衝撃でした」とのこと。

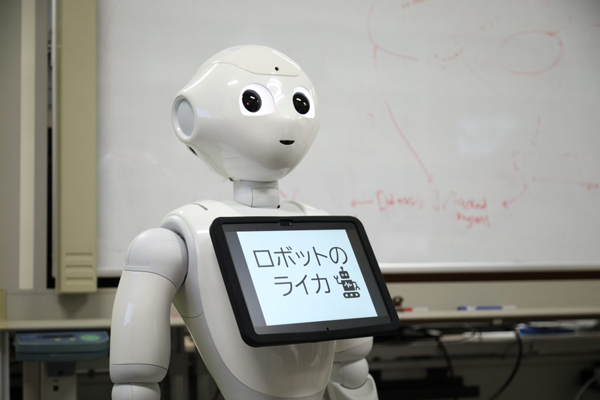

●Pepper(ペッパー)

東風上先生が学部生時代の卒論時から愛用するロボット。人間とのコミュニケーションを自然に行う機能が備わっています。例えば、視線を合わせたり、ジェスチャーを使ったりできます。東風上先生は、このロボットに独自に開発したシステムを搭載しています。その中では、大規模言語モデルや音声認識機能などが活用されているそうです。身長約120cmで、教室内でもほどほどに存在感を放ちます。神田研究室のPepperは、東風上先生の同僚がライカと名付けました。

――夢が広がりますね! ロボット技術がさらに進化していく中で、課題となる部分を教えてください。

「ロボットが『真面目すぎる』ことだと思います。もっと柔らかさが必要だと思っていて、会話が固くなってしまうと相手との距離ができてしまうんですよ。そこを改善したいと思っています。研究していると、人は複雑な内容を上手にコミュニケーションしているな、と実感します。だからこそロボットに当てはめることが難しくて……。

ただ、人のコミュニケーションがどのように行われているかがわかれば、ロボットとの関係や会話もどんどん豊かになると思います。好きな研究に取り組めているので、だからこそ、本当の意味で社会に役立っているかを常々考えています。ロボットの力でどんな人でもコミュニケーションがうまくできる未来を作るという目標に向かって、今後も研究を進めていきたいと思っています」

――東風上先生らしい素敵な目標ですね。でも、ロボットやAIが進化することで、仕事がなくなるのではないかという懸念も聞こえてきます。

「なかなか答えが出ない問題ではあります。ただ、私は人の仕事を奪うのではなく、人をサポートする技術として社会に貢献できるようにしたいと思っています。それに、完全に人の代わりを務めるのは本当に難しいです。先ほど言った通り人間のコミュニケーションは本当に高度です。人間にしかできない役割があると信じています」

――ちなみに、東風上先生は京大に来て2年目とのことですが、来たばかりだからこそ感じる「京大らしさ」はどんなところですか。

「学生も教員も議論が好きなところですね。まだまだ若手で経験の少ない私のことも一人の研究者として対等に見てくれます。授業後は学生たちが積極的に話しかけてくれて、授業の内容に対して『自分はこう思う』と意見を言ってくれるんですよ。それがすごく嬉しくて」

――学生も教員もお互いにフラットな環境なんですね。

「教員という立場を忘れてしまうくらい、自由に話せる空間だと感じています。その空気感に包まれているから、議論が進み、みんなが成長できるのかなと思います」

――最後に、中高生に向けてメッセージをいただけますか?

「京大にはロボットやコミュニケーションの分野で非常に有名な研究室がたくさんあります。自分の興味がある分野を追求できる環境が整っているので、ぜひ興味がある分野があれば、京大を選んでほしいです。自分の興味を追いかけながら、一緒に議論できる仲間が待っていますよ」

人とロボットの関わり合いについて研究を進めている先生のお話を聞くと、人同士のコミュニケーションの奥深さが感じられました。人と人の会話をサポートするロボットの登場が、待ち遠しいです。

東風上先生、ありがとうございました!