2018.11.29

強き者良し、弱き者更に良し。京大・相撲部物語。

進学や進級で生活環境がガラッと変わりがちなこの季節。春は、新しい出会いや楽しいこともたくさんある一方、人間関係や勉強をうまくやっていけるか不安になったり、頑張りすぎて身体に不調が出てしまったり、なんてことはありませんか? 4月を全力で走り抜けて、GW明けのタイミングでふとやる気が出ない、だるいなどといった状態を「五月病」なんて言ったりもします。

では一体、どんなことに気をつければいいのでしょうか。もしかすると、困っている人があなたの周りにもいるかもしれません。そんな時、どんなふうに接すればよいのか気になりますよね。

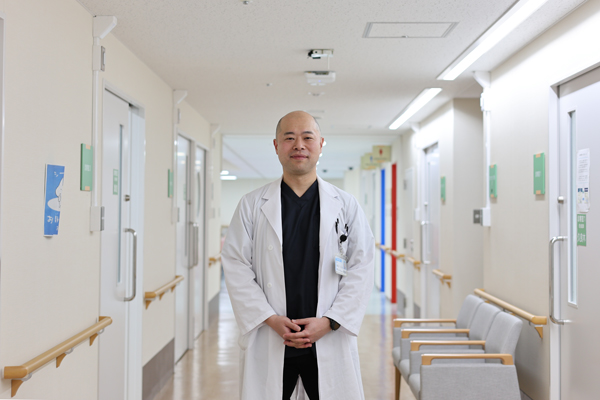

そこで今回は、児童思春期の精神医学を専門とする磯部昌憲先生から、こころの問題や新生活の乗り切り方などについてお話を聞きました!

――病院で診療にあたりながら研究に取り組んでいる磯部先生ですが、まずは先生の研究について教えてください。

「摂食障害のひとつである神経性やせ症と、児童思春期における神経発達症の2つを主に研究しています。これらの疾患は、『自分でやめたいと思ってもやめられない、行動を変えられない』という性質があり、日常生活や社会生活でさまざまな困りごとを抱えてしまうんですね。こうした悩みの仕組みを解明して、困っている患者さんの手助けができたらと思っています」

――摂食障害は思春期に多いと聞いたことがあります。

「そうですね。神経性やせ症の場合、ダイエットがきっかけになって発症することが多いようです。極端な食事制限などによって痩せた結果『達成感』を感じているうちに、気が付くと食べることが恐くなってしまう。そうなると、本人は食べないといけないこともわかっているけれど、太りたくないから食べられない、という葛藤を抱えてしまいます。

これは自分の外見や周囲からの評価が気になりがちな思春期によく見られます。とくに進級や進学で周囲の環境が変わる今の時期は、自分を良く見せようと頑張りすぎてしまいやすいので、要注意かもしれません。実は、日本は世界屈指の低体重国で『やせているほうが美しい』としすぎる風潮が、摂食障害に陥る子どもを増やしてしまっているのではと言われています」

――世界的にみれば低体重なんですね。ちなみに、神経発達症を最近よく耳にするのですが、どんなものなのでしょう?

「神経発達症には、こだわりの強さや感覚過敏があって対人関係に困難を抱えやすい自閉スペクトラム症、集中力を保つのが苦手だったり衝動的に行動してしまったりといった特性をもつ注意欠如多動症などが含まれます。生まれつきその人が持っている性質、『その人らしさ』とも言えるでしょう。本人や周囲が気にならなければ問題ないのですが、社会生活を営むなかでトラブルや困りごとが発生してしまうことがあり、そういう場合に受診してもらって、はじめて診断名がつくんです。

神経発達症の特性は特別なものではなく、グラデーションのある連続体的なものだと言われています。つまり、程度の差こそあれ誰にでもなんらかの特性のでこぼこはある、という考え方です。また、その人を受け入れる環境の側が変わることで、困りごとは解消する場合があります。本人と周囲の人が持っている性質のことをよく理解して、お互いにとって居心地の良いあり方を見つけていくことが大切です」

――なるほど。本人だけでなく、周りの人が理解するということも重要なんですね。そんな悩みを解決するために、磯部先生はどうやって研究をしているのでしょうか。

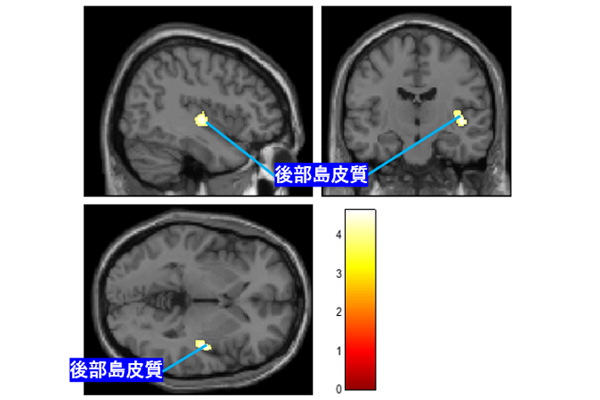

「日常生活の場面を再現するような行動実験課題と、脳の構造や活動を観察するMRIを組み合わせて、困りごとにつながるような行動の背景にある、脳の働きを調べています。脳からわかることはいろいろあるんです。

たとえば、神経発達症では脳の構造や機能に特徴があることが報告されているんですが、実は、神経性やせ症でも脳の構造が病状とともに変わることがわかっています。極端にやせると脳全体が縮んで、体重が戻ると脳も元に戻るんです。脳の縮む部分とそうでない部分を探っていくことで、疾患への理解を深めていこうとしています」

――診療だけではなく、研究にも取り組もうと思われたのはなぜですか?

「もともとは人間の社会性、つまり、人と人がどうやって仲良くなるのかとか、その時に個人のなかでどんなことが起こっているのかに興味があったんです。それで神経科学を学びはじめたのですが、医学部で医学や医療と向き合っていく中で、医療従事者として現場に立つことにも違った魅力とやりがいを感じて。その後医師になって臨床で診療にあたり、社会性に関連した問題を抱えやすい神経発達症の方や、時に自分の思いとは裏腹の行動をとってしまう神経性やせ症の方の力になれたらと考えるようになりました。

ただ、どうしても現在の治療法だけでは改善が難しい場合もあります。精神疾患は、身体疾患と比べるとまだまだわかっていないことが多く、それがもどかしくて。自分自身が納得できる医療を提供するため、そして少しでも多くの人に医療が役立つようにするため、研究にも取り組むようになりました。

もちろん、何が患者さんの助けになるのか、そのために何を研究しないといけないのか、その答えは臨床にしかありません。だから私は臨床と研究の両方を大切にしなければいけないと考えています」

――京大病院には、児童思春期専門の外来があるとのことですが、どういった子どもが受診していますか?

「就学前から高校生までいろいろな方を診療します。長く続く体の症状の相談やうつ病、神経発達症の疑いで来られる場合もあれば、勉強や対人関係の悩みや虐待を受けて相談しに来る方もいます。また、もっと漠然と、何かわからないけれど調子が良くないという方も来られます。診療していると、子どもの困りごとには、社会のさまざまな問題が凝縮されているように思います」

――学校など協調性を求められる場面ではみんなに合わせたり、自分の逃げ場をみつけることが難しかったりと、子どもって大変ですよね。新生活がはじまってしばらく経った頃、なんだかズ~ンとしんどくなってしまうのもうなずけます。

「新しい環境はどうしても心身に負担がかかってしまいます。人間は、恒常性といって、体や心の状態を一定に保とうとする性質をもっていますが、外からの刺激によってそこに乱れが起きます。つまり、しんどいことだけじゃなく、楽しいことも、等しく負担になってしまうんです。

新学期のスタートダッシュで勉強や人間関係を頑張りすぎてしまって、ちょうど今ぐらいの時期からどっと疲れを感じ始めている人もいるのではないでしょうか。新しい友達ができて毎日楽しい! という人も、実は心身には見えない疲れが溜まっているはずなので要注意です」

――ストレスって自分では気づけなくて、ある時急に……という話もよく聞くので、早めにわかるサインがあれば教えてほしいです!

「症状は個人差があるので、ストレスがかかったり疲れたりした時に自分に出るサインを知っておくことが重要です。一般的な症状としては、頭痛や胃腸症状、胸苦しさなどがあげられます。精神面では不安感や理由もなくソワソワするなどの場合もあります。大抵、休息すれば自然と回復しますが、うまく回復できないと、症状が進行してうつ状態になってしまうことがあります。最初に心身のサインがあって、うつは少しだけ遅く来るんです」

――なるほど……。「うつ」とはどういう状態なんでしょうか? 単に気分が落ち込んでいる時とどう見分けたらよいのでしょうか。

「いつもなら楽しいはずのことを楽しめない、気分転換をしようにもうまくいかない……といった状態ですね。なんだか何をするのも億劫だなというところから自分の変化に気づく方が多いです。そういう時は、まず食事と睡眠に気をつけてほしいですね。

もし、食欲不振や睡眠不足などの状態が2週間以上続くようなら、要注意です。進行すると回復にも時間がかかるので、自分の力ではしんどさがリセットできないと感じたら、早めに病院を受診しましょう」

――いつものように食べて寝る、最低限それができていればひとまず安心、ということですね。そう言われると、最近睡眠不足のような気が……。

「仕事や勉強をするうえでも、睡眠はとっても大事ですよ。夜ふかしして勉強している学生も多いと思いますが、深夜0時を回ると、注意力は『飲酒しているのと同じ』くらい散漫になると言われています。

また、最近の研究によると、『週末の寝溜めは効果がない』という結果が出ているようです。睡眠は毎日規則正しく、できれば7時間、そして週末に体を休めたい時は、一旦起きてゆっくり過ごしながら、疲れを感じるようなら昼寝を取る、というのが良いのではないでしょうか」

――何かに没頭すると、ついつい夜遅くなってしまうんですよね……。

「とは言え、私も頑張りすぎで身体を壊してしまったことがあって……。それからは『できるから、やる』は絶対やめようと誓いました。とにかく、『自分は大丈夫』と過信しないこと。そういう時って周りの気遣いが耳に入ってこないじゃないですか。まだまだいけると思っても、自分から意識的に立ち止まる瞬間を作ったほうがいい。

そして、もし、自分の家族や友だちが頑張りすぎているようなら、『最近、眠れてなさそうに見えるよ』と伝えてあげるだけで十分です。本人が自分の状態に気づくことが大切なので、『早く寝なさい!』ときつく言うのは逆効果です(笑)」

――子どもにせよ大人にせよ、その時にしか経験できないこと、やらなきゃ! と思うことはたくさんありますもんね。

「頑張りすぎてしまうのは仕方ないとしても、たまには『自分、こんなに頑張ったやん!』とほめて、自分にご褒美をあげてほしいですね」

――磯部先生は京大病院の「児童思春期こころの相談センター」の設置に携わったとのことですが、どんなセンターなんでしょうか。

「小児科医と精神科医、それに作業療法士や心理士など多職種が連携して、子どもたちのこころに関わる問題をサポートする相談窓口として2019年にスタートしました。一般的に児童精神科外来は、子どもの発達に関する診療ができる医療機関が少ないということもあり、予約が半年待ちなんてことも珍しくないんです。そんな状況を改善するため、児童思春期こころの相談センターを設置しました。これにより、医療が助けになる子どもたちへの包括的な支援につながれば、と思っています。

また、同センターでは、多職種が連携して状況を把握し、支援計画を練って学校などの各種支援機関と情報共有を行い、最終的に地域のクリニックと連携することで、患者さんが継続的なケアを受けられるようにすることを目的としています。

他にも、京大には神経発達症の研究者も多いので、患者さんが集う場所としてそうした研究と臨床現場をつなぐハブのような機能を持てたら、そして、児童精神科を志す医学生や研修医たちが興味を深めたり研修を受けたりする受け皿になれたら、とも考えました」

――いろんな人材が集まる、京大ならではの取り組みですね。

「そうですね。世界をリードする研究者がたくさんいて、世界中の研究機関との共同研究もさかんな京大は、子どもたちの心の問題に、あらゆる垣根を超えてアプローチしていくのに最適な環境といえるかもしれません。

他にも、京大らしさというと、100人中ほとんどの人が『自由の学風』と答えると思うんですが(笑)、実際私もそのように感じています。教育カリキュラムでも『こうしないといけない』という縛りが比較的小さい。そういう自由度、いい意味での『あそび』が、児童思春期こころの相談センターの取り組みにも生きていると思います」

――最後に、この記事を読んでいる中高生、そして新たな環境で頑張っている方々に向けてメッセージをお願いします!

「自分自身の『らしさ』を見つけて、それを大事にしてほしいですね。勉強、部活、趣味、どんなことに対してでもいいですが、周りが自分とは違うやり方をしていたとしても、べつに無理して同じやり方に合わせなくていいんじゃないかな、と。自分にとって心地の良いものや、自分に合ったやり方を見つけていくことができれば、将来どんなことに取り組んでいくにしても、きっと自分の力が発揮できると思います! それと、たまにはちゃんと、自分をねぎらってあげてくださいね」

朗らかな笑顔でお話を聞かせてくださった磯部先生。なんでも打ち明けたくなるような安心感がありました。磯部先生の言葉を胸に刻みつつ、みなさんの新生活が実り多いものになるよう応援しています!

磯部先生、ありがとうございました!!