2018.03.28

京都散策しながら英語を使おう~1泊2日の国際交流~

古くから西域と呼ばれてきたシルクロードのオアシス都市には、いくつもの色鮮やかな仏教壁画が存在していました。

その壁画から読み解ける情報を分析し、かつての西域の仏教文化の実態を明らかにしようとしているのが、白眉センター特定助教の檜山智美先生です。2009~2016年にはドイツに留学し、ベルリン国立アジア美術館で研究員をしつつ、ベルリン自由大学で博士号を取得。そして2018年に、次世代研究者育成支援事業「白眉プロジェクト」の一員に選ばれた檜山先生。

仏教壁画を扱いつつ、なぜドイツに?異色のアプローチを行うその研究に迫りました!

2011年9月、キジル石窟調査時の1コマ

――そもそもシルクロードや仏教壁画に興味をもったきっかけは何だったんですか?

「まずシルクロードは、3歳頃に見たNHKの特別番組がきっかけです。今では取材が困難な地域に入った貴重なドキュメンタリー番組で、東と西の文化が入り混じった独特の景観に強く惹かれました。

その後、慶應義塾大学で美術史を専攻。入学当初はシルクロードではなく、ルネサンス期のイタリアに関心がありました。しかし、ルネサンス美術はあまりにも完成されていて、先行研究もたくさんある。自分が研究しなくてもいいんじゃないか…という気持ちも抱いていました。

そんな時、2年次に偶然シルクロードの風景写真展を見に行ったところ、会場にあったチラシを目にして電撃が走ったんです。チラシには仲睦まじい様子の男女が描かれた壁画が印刷されていたのですが、その絵がとても官能的に見えたので、気になり調べてみたところ、彼らのすぐ隣には涅槃仏が描かれていることがわかりました。隣で人が死んでいるのに、この人たちはなんでこんなニコニコしているんだろうという疑問を持ったことから仏教壁画に興味をもち、それが卒業論文の研究テーマにもなりました」

檜山先生が丸善のシルクロード写真展のチラシで見かけた壁画(Le Coq, Albert von, 1924, Die buddhistische Spätantike in Mittelasien IV, Atlas zu den Wandmalereien. Berlin: Reimer und Vohsen, Pl. 7.)

――そこからなぜ、ドイツに留学を?

「チラシの壁画もそうだったのですが、西域仏教壁画の世界最大のコレクションを所蔵していたのが、ベルリン国立アジア美術館だったんです。修士論文及び博士論文の研究テーマに選んだ壁画も、やはりベルリンの収蔵作品だったので、ドイツに留学する流れとなりました」

――そのような経緯で、中国ではなくドイツを選ばれたのですね。

「これまで日本でこの分野を研究する人はほぼ全員、北京大学に留学して、遺跡発掘・調査の権利をもつ考古学研究所の調査に同行するという伝統がありました。だからもともとは中国で石窟考古学をやろうと、頑張って中国語の勉強をしていたのですが、修士論文を書いているうちに壁画の実物がどうしても見たくなり、ベルリン国立アジア美術館に足を運びました。そこでは関連分野の多くの著名な研究者が快く迎えてくれ、私の研究内容に興味を示してくれました。本物の壁画を前に拙い英語で、私が修士論文で取り組んでいた壁画内容の新解釈について簡単なプレゼンをしたところ、その場で全員から『あなたの解釈は100%正しい』と言ってもらえて…。当時、日本ではほとんど自分の研究に興味持ってもらえる機会がなかったことから、ベルリンでの出来事に感動し、私が留学すべきなのはドイツだと考え、日本に帰国した2日後にはドイツ語の学校に通い始めました」

――すごい行動力ですね!

「当時は東京大学の大学院(総合文化研究科)に在籍していて、折良く西域仏教壁画研究の世界的第一人者の教授が教鞭を取っていたミュンヘン大学インド学・チベット学研究所に交換留学枠で留学できることになったんです。その1年後に教授はベルリン自由大学へ異動されましたが、運良く私も同時にベルリン国立アジア美術館にて研究員として採用されたので、そのままベルリン自由大学美術史研究所の博士課程に進みました」

(左)ベルリン国立アジア美術館(ダーレム国立美術館群のひとつ)のエントランス。(© Staatliche Museen zu Berlin / Achim Kleuker; プロイセン文化財団公式Webサイトより)(右)2011年、ベルリン国立アジア美術館アーカイブ室のオフィスにて。檜山先生のとなりですやすや眠っているのは他スタッフの愛犬

――現在はどのような研究をされているのでしょうか?

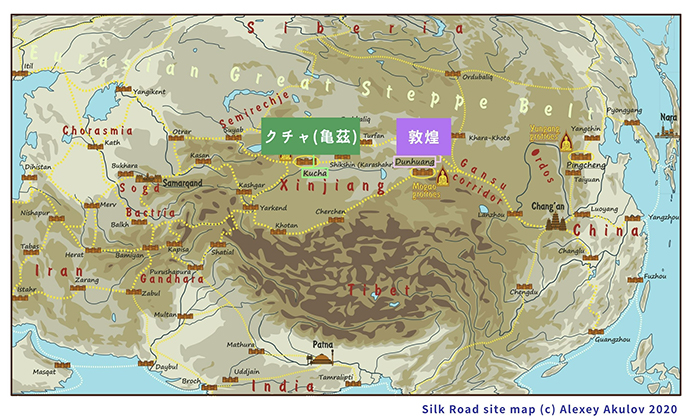

「研究の対象としているエリアは、シルクロードのオアシス都市だったクチャ(亀茲、現在の中国新疆ウイグル自治区)と敦煌(中国甘粛省)です。どちらも仏教石窟寺院という、山の中に洞窟を掘り、その中に壁画を描いたり彫刻を安置したりしてお寺として使う文化が栄えていた地域です。これらの地域の5~6世紀の仏教美術を専門に扱っています。

現在は中国領ですが、タクラマカン砂漠北方のクチャは当時完全にインド・イラン文化圏。インドのサンスクリット語のお経が読まれ、話していた言葉もインド・ヨーロッパ語族に属するクチャ語(トカラ語B)でした。それに対し敦煌は、中華圏の西の果てにあたり、古くから漢民族が住んでいた漢人文化圏。同時にシルクロードの西の入口と言える地理的条件だったので、古代より東西南北の様々な民族の往来がありました。二つのオアシスの歴史的背景はかなり異なります」

シルクロードの遺跡地図 © Alexey Akulov 2020, partly modified by S. Hiyama.

――ひとくくりにシルクロードといってもクチャと敦煌は相当離れているんですね。

「20世紀初頭、クチャと敦煌の位置する中国西北部は、世界地図の最後の空白と言われていました。グレートゲームと呼ばれ、列強各国が勢力争いをし、次々とこの地域に探検隊を送り込んでいくなかで、数世紀~千年ほど前に放棄されて荒廃していたクチャや敦煌の仏教遺跡も新たに「発見」されました。列強各国は滅びゆく文化財を保護するという名目のもと、切り取った壁画や仏像、仏教経典や寺院文書の写本などを持ち帰ったので、史料が世界中に散在してしまいました。そのため西域の壁画を所持している国では美術史、写本なら文献学、遺跡のある現地中国なら考古学の研究がそれぞれ発展していったものの、当時の仏教文化を総体として把握するのが難しくなってしまったんです。

そこで私が行っているのは、今まで断片化していた史料を総合的に捉え、当時の仏教文化の実像を理解しようという試みです。クチャの人たちが実際、どんな仏教を信じ、どういう意図をもって壁画や仏像をつくり、どのような社会の中でどう使っていたのかを解き明かそうとしています」

――なんだか途方もない作業のように思えますが…。

「ここ10年ぐらいで史料のデジタル化が一気に進み、各国にある壁画や写本の多くがオンラインで簡単に閲覧できるようになりました。私の場合、ベルリンに残っている保存状態の良い壁画から読み取れる情報を主に分析しているので、現物の美術作品ないしその画像資料ありきの研究となるのですが、ベルリンでの博士課程2年目に北京大学へ半年間留学したことを機に、北京の考古学者との長期的な共同研究も行ってきました。それらをまとめた書籍を近々出版することになったのですが、美術作品を考古学的文脈で捉えなおすと、新たな情報が得られるんです」

近々出版される書籍の書影がこちら。Giuseppe Vignato & Satomi Hiyama, with Appendices by Petra Kieffer-Pülz & Yoko Taniguchi, 2022, Traces of the Sarvāstivāda Buddhism in the Early Monasteries of Kucha (Leipzig Kucha Studies 3). New Delhi: DEV Publisher.

――たとえば、どんなことがわかったんですか?

「戦災で現存していないのですが、1940年代までベルリンに、非常に繊細な細部描写を持つ仏伝壁画の描かれた石窟寺院の復元展示があったんですよ。これまでの研究史では、石窟に来た人がこれらの壁画を見て仏伝を学ぶための空間だろうという理解でした。しかし、考古学的資料に基づいて石窟の内部空間を復元すると、この壁画の描かれていた空間はとても暗く、また部屋の中央部に安置された2.5m程の座高を持つ巨大な仏像と壁の距離も狭すぎて、壁画を細部までじっくり鑑賞することは物理的に不可能だったことがわかりました。つまり壁画は人間が見るためではなく仏像、ひいては仏像を通してそこに顕現していると見なされる超越的存在のために捧げられたものであり、石窟空間が果たすべき儀礼的機能をアクティベートするための舞台装置だったということが推測されます。このように考古学者と共同研究することで、壁画を見ているだけではわからないことがわかってくる。自分にとってはブレークスルーともいえる体験でした」

――それはドイツと中国の2か国で学べたからこその発見ですね。

「同じクチャの仏教文化を研究するにしても、ドイツだとインド学の範疇となります。まずサンスクリット語を勉強し、インドの仏教や歴史を学んだうえで、壁画や写本などドイツ所蔵の西域仏教資料を軸に研究を進めることになります。一方、中国では、遺跡そのものを研究対象とする考古学に加え、漢文史料や漢訳経典を主に用いて研究することになるため、中国学の範疇になります。しかし実際には、現地から出土する写本はいずれも断片的な状態なので、サンスクリット語、中国語、パーリ語、チベット語等で伝来したテキストとの比較を通じての復元的考察が必須となります。留学や国際共同研究を通じて、インド学と中国学、写本文献学、図像学・美術史学、考古学などといったクチャ研究を巡る多角的視座に触れることが出来たのは、視野と思考の幅を広げるための貴重な経験になりました」

――敦煌については、どのような研究をされているのでしょうか。

「6世紀の前半、530年代の敦煌地域は、北魏の皇族の出である元榮という人が統治していました。当時の北魏では、仏教や中国古来の伝統的な神々、さらに道教を混在させたような宗教思想が流行っていて、そのような思想の枠組みが元榮によって首都洛陽からこの中華世界の最西端へともたらされました。同時に、当時の敦煌は、西域に広がるシルクロードのオアシス都市とも密接な関係にあり、インド系の神様を信仰している人たちが移民として住んでいる。そんな多民族宗教的な状況のなか、一つの石窟の中に、仏教の尊像と中国古来の神仙・神獣、さらにはヒンドゥー教の神々が隣り合っている壁画が共存している石窟が造られました。これらの特殊な石窟の装飾内容について、当時の歴史背景を考察しつつ研究しています」

――異なる宗教の世界観が併存しているのはすごいですね。

「一つのまちに複数存在する宗教を、排除するでも優劣を決めるでもなく、並列的に融合させている。柔軟性のある非常に興味深い現象です。たとえば仏像の頭上に描かれていた巨大な山岳を表現した壁画は、仏教徒にとっては須弥山(しゅみせん)という古代インドの伝説的な山に見え、中国系の信仰をもっている人にとっては中国古代の伝説上の山、崑崙山(こんろんさん)に見えるなど、同じ絵でも見る人の信仰によって異なる捉え方が可能となるように意図的に描かれているんですよ。ある地域に外来の宗教がもたらされ、異なる世界観(この世界はどういう形状をしているのか、宇宙はどのように始まってどのように終わるのか、人間はなぜ発生したのかなど)が出会ったときに、それがどのように人々のなかで消化され、どのような形で美術作品としてアウトプットされたのかにも興味をもっています」

――面白そうな謎解きですね!非常に難しそうですが、ワクワクします。

香港文化博物館にて展示された敦煌莫高窟第285窟の原寸大復元模型の写真。仏像や阿羅漢の像の周囲にインド系の神々や中国の神仙たちを描いた壁画が見られる。 © South China Morning Post, “Immerse in the otherworldly art of Dunhuang” (published on 3 Aug, 2018; https://www.scmp.com/presented/lifestyle/topics/dunhuang-caves-virtual-reality/article/2157560/immerse-otherworldly-art)

「私が扱っている5~6世紀の西域は、ある意味では歴史上のブラックホールで、文献資料が極端に少ないんです。7世紀以降の唐時代になると、漢文史料が増えるのでかなり詳細な状況もわかるようになるのですが、それ以前の西域、特にクチャのような西方地域は、現地の歴史を記した写本や銘文も極めて断片的なものしかなく、中国の史書でもあまり詳しいことはわからないし、まだイスラームの史料も存在しない。そのような状況のなかで、壁画は歴史を覗くことの出来る窓なんです。仏教壁画には基本的には仏陀の教えが描かれていますが、よく見ると、当時の王様と思われる人の肖像画や、現地の物質文化、他地域との交易関係を反映したらしい描写や顔料そのものなど、歴史的状況がわかる情報も多い。壁画だけだと推測になりますが、現地から出土された写本や考古学的資料、同時代の周辺地域の様子を記録した史料などを関連づけることで、誰も見えていなかった文化的景観が明らかになり、西域に対する解像度がどんどん上がっていくのが楽しいです」

――段々とクリアになっていくわけですね。ちなみに文献が少ない理由とは?

「5世紀の前半ぐらいだと、クチャは北魏の勢力圏に入っていたのでまだ多少の中国側の記録はあるんです。だけどその後の中央アジアは、様々な遊牧民族がシルクロード交易の覇権を争う時代となりました。彼らはあまり文字で史料を残そうとしなかったため、特に文献が少ないんです。これまでの歴史研究は文献が中心だったので、文献が残っていない地域は文化的に進んでいないように見られがちですが、そんなことはありません。当時の西域でもダイナミックな東西交流が行われ、華やかな文化が栄えていたであろうことを、壁画が教えてくれています」

――ほかにも、この研究の楽しいポイントはありますか?

「あとは単純に、西域の壁画がすごく好きだから楽しいです(笑)。最近、アイドルやマンガなど自分の好きなもの=“推し”を他の人におすすめすることが“推し活”と呼ばれています。その考え方に近くて、自分にとって“推しているもの”が西域の仏教壁画なので、壁画の魅力をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちが研究のモチベーションにもなっています。

また、世界各国の研究者や研究機関と連携を取りながら進める必要があることも、大変でもありつつこの研究の醍醐味です。コロナ禍でしばらく行けていませんが、西域仏教壁画というマニアックな対象を追うため、結果的に世界各地を旅することになりました。オンライン化が進んだとはいえ、たとえば壁画作品の来歴を知るために壁画の裏に書かれたアートディーラーのメモ書きなどを調べようとすると、現地に行く必要がありますからね」

――コロナ禍で研究の進め方は変わりましたか?

「予想以上に仕事が増えました。コロナ禍以前は、年に数カ月間はドイツに滞在し、その間はドイツの仕事、そして日本にいるときは日本の仕事に集中していました。しかし、今はオンラインで日本にいながらも海外のワークショップやゼミに参加できるようになったので、良くも悪くも朝から晩まで研究ができてしまうんですよね…」

――それは確かに、好きでなければ続けられないことですね…。推しポイント、すなわち檜山先生が考える仏教壁画の魅力は何でしょうか?

「美術全般に言えることですが、当時の文化的流行や習俗、世相をわかりやすい形で私たちに伝えてくれるという点が、まず大きな魅力です。文献だとその内容にアクセスするために語学の研鑽が必要ですが、美術は絵画言語。基本的には当時、現地の人が見ていた内容を現代の私たちも直接見ることが出来るというアクセスの容易さがあります。当時の文化的背景に思いを馳せながら、壁画という形で具現化された歴史を追っていくのはとても楽しいです。私が専門とする5~6世紀の西域の仏教壁画も、文化や風俗といった情報の宝庫。同じような壁画を16年ぐらい研究していますが、見れば見るほど新たな発見があり、全然飽きないですね」

――その飽きない理由というのは、どのあたりにあるのでしょう。

「宗教美術って、だいたい時代が進むにつれて様式化が進むんですよ。『この画題なら絶対にこう描かないと』という模倣が増えていきます。でも5~6世紀の西域壁画はまだ画家の自由な裁量に委ねられていた部分が大きく、表現も多彩でクリエイティブ。菩薩の冠に、当時の支配者の冠が描写されていたり、お坊さんの袈裟に、当時現地の人たちが着ていた染織品の模様がそのまま反映されていたり。建築や調度品などの描写にも当時の文化を知るヒントがたくさん隠れていて、調査を進めるたびに新たな情報が得られます」

「推し壁画」を手掛けていた「推し絵師」たちの肖像画。キジル「画家窟」の主室左側壁に描かれていた。ドイツ西域探検隊隊長のグリュンヴェーデルによる水彩模写。Photograph by courtesy of Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, TA 6580 & 6494 (partly modified by S. Hiyama).

――檜山先生は美術館のキュレーションやカタログ制作にも携わられているそうですね。たとえばどのような仕事をされたのでしょう。

「キジル石窟という、クチャ最大規模の石窟寺院の中でも特に緻密で美しい壁画が描かれていたことで知られる石窟(通称「画家窟」)を博士論文のテーマとして研究していたのですが、その壁画断片が大きく分けると18片、小さい断片だとものすごい数のものが、ベルリン国立アジア美術館に収蔵されていました。多くは保存状態が悪く、手つかずであったものを一個ずつ精査し、ジグソーパズルのようにデジタル復元したところ、修復して展覧会に出展しようという話になったんです。若手の研究者や修復技師に積極的に活躍のチャンスを与えてくれる方針の美術館だったので、若手修復家とペアで壁画の修復と図像の研究を同時に行い、2011~2012年にかけて開催されたドイツ西域探検隊とその壁画コレクションに関する特別展において成果を展示しました。修復家は保存科学的見地から、私は美術史学・図像学的見地から得られた見地をまとめた論文も展覧会カタログに寄稿しました。」

(左)2011年、修復技師のJ. Bulir氏と共同で研究及び修復を進めた「画家窟」の壁画断片の一部。男性貴人の優美な表情と柔らかな手の表現が魅力。Photograph by courtesy of Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, III 9148a (photograph by Jürgen Liepe). (右)ベルリン国立アジア美術館の特別展「グリュンヴェーデルの足跡」にて展示された、「画家窟」の壁画修復と図像研究の共同作業の成果

――研究と連動した展示だったのですね。

「あとは昨年、ベルリン国立アジア美術館のコレクション自体が、ベルリン中心部の博物館島南部に建てられたフンボルト・フォーラムという新美術館に移されたのですが、そのなかの西域壁画の展示室の一部には、キュレーションに私の原案を採用してもらいました。クチャ地域の石窟寺院の壁画壁画で現存しているものでは5~6世紀の作例が最も早期のものなのですが、この時期の作例に特化して研究しているのは世界で私しかいないんですよね」

――世界で一人とはすごいですね!

「言語的な壁が大きいと思います。一次文献はサンスクリット語やクチャ語(トカラ語B)で書かれており、漢文資料も広く渉猟する必要がある上に、重要な先行研究もドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語など多言語に渡っていて、基礎的な研究をブラウズするためのハードルが高いのかもしれません。実は私の最愛の“推し壁画”を復元して配置した展示が、今年2022年秋頃、フンボルト・フォーラムでオープンする予定です。ベルリン以外でも、日本だと『平山郁夫シルクロード美術館』で西域壁画コレクションの写真パネル展のキュレーションに関わらせていただいたほか、サンフランシスコのアジア美術館で数年後に予定されている敦煌壁画の展覧会にもキュレーションチームに参加しています。『私なら作品をこう見せたい!』というスタイルが展示として具現化され、たくさんの人に観てもらえることに、やりがいと幸せを感じています」

――京大に来られたきっかけは何だったんでしょう。

「東京での生活が長かったのですが、私にも夫にも京大出身の友人が多く、京大に対してすごくいいイメージをもっていました。キレ者で少し変わっていて(笑)、独自の価値観をもち、自分のやり方で人生をエンジョイしている人が多かったので、面白い人が集まる大学なんだろうなと思っていました。そんな中で白眉センターの告知を見て、求めている人材像に自分は合っているのではと思い、応募しました」

――どのあたりが合っていると感じられたのでしょうか。

「まず、国際的な研究歴を重視しているということ。いろんな国の研究者が所属していて、中でも海外で博士号を取得している日本人研究者が多いです。そして学際的であること。伝統的な手法ではなく、多岐にわたる学問分野の応用力が求められていると感じました。あとは、個性が強い人(笑)。

日本で仏教美術を専門とする研究者は、中国語が堪能な方が多いのですが、ドイツ語を得意とする人はほとんどいないです。私の場合、中央アジアの仏教美術を専門とし、かつドイツでの研究・教育経験や職歴もある日本人研究者ということで、意図していたわけではありませんが、結果的に珍しい人材になれて良かったと思っています」

――白眉センターはまさにぴったりの環境だったのですね。

「実際、周囲を見渡しても、自分の関心や好きなことを突き詰めている人が多く、すごく魅力的な環境です。自由にのびのび追究できますからね」

――では最後に、今後の展望や目標があれば教えてください。

「具体的なキャリアゴールのようなものはありませんが、一つの問いを紐解くのにかなり時間を要する研究テーマなので、今は目の前の研究課題にひとつひとつしっかり取り組みたいなと。基本的にはクチャと敦煌の石窟寺院を一窟ずつじっくり勉強している状態ですが、情報量の多い個別の石窟に対するケーススタディを増やしていけば、研究のブラックホールだった5~6世紀の西域における文化的風景の解像度も徐々に上げていけるのではないかと考えています。仏教壁画の魅力はもちろん、あまりよく知られていない当時の西域文化の豊かさと広がりを、壁画というメディアを通して発信していけたらなと思っています」

楽しく、わかりやすく仏教壁画の魅力を存分に語ってくださった檜山先生。ありがとうございました!