2018.01.24

「知の道場」へようこそ~エグゼクティブ・リーダーシップ・プログラム~

Institute

No.13

update.2017.03.07

こんにちは、ザッツ・京大編集部です。

京大が有する研究施設はたくさんありますが、

研究のための「森」も所有していることをご存知ですか?

その一つが、京都府南丹市美山町にある「芦生研究林」、別名「芦生の森」

天然林が鬱蒼と生い茂る芦生研究林内で確認されている植物の種数は、

木本植物(亜種含む)が243種、草本植物が532種、そしてシダ植物が85種と豊富。

また、たくさんの動物が棲息しており、

中には生物地理学上また分類学上貴重な種も見つかっているのだそう。

かねてから行ってみたい!と思っていた広報B、

教育・研究利用現地ツアーが開催されるとの情報を聞きつけ、さっそく参加してきました!

芦生の森の魅力と、研究林としての未来に迫りますよーーー!

そう評されたほどの、貴重な天然林が息づく日本でも数少ない森として、研究者だけでなく自然愛好家の間でも注目されています。

芦生研究林入り口

芦生研究林は、大正10年(1921年)、学術研究および実地演習を目的として、旧知井村の九ヶ字共有林の一部に99年間の地上権を設定し、芦生演習林と称したことに始まります。

平成15年(2003年)4月、フィールド科学教育研究センターの発足に伴い、森林ステーション・芦生研究林と改称されました。

芦生研究林は、京都市の北約35kmにあり、福井県と滋賀県に接する京都府北東部、由良川の源流域に位置します。標高は355~959mで、標高600~800mの部分が全面積の約2/3を占めています。海抜640mの長治谷では、冬の積雪は2~3mに達し、12月半ばから4月はじめにかけては雪に閉ざされてしまいます。

現在、本研究林の全面積(約4,200ha)の約半分は、地上権の設定以降、人手が加えられていない天然林であり、この中には森林の成立以降、大きな人為がほとんど加わっていない原生的な部分も含まれています。

そのため、豊かな自然が息づいており、芦生研究林内で確認されている植物の種数は、木本植物(亜種含む)が243種、草本植物が532種、そしてシダ植物が85種と大変豊富。また、多数の動物が棲息しており、中には生物地理学上また分類学上貴重な種も見つかっています。

芦生研究林では、この貴重な自然を対象として、多くの森林に関する研究が行われているほか、学内外の研究者が芦生研究林と行う共同研究や研究者が独自に行う研究が進められています。また、センターが行う全学向けの教育プログラムのほかにも、多くの教育プログラムが実施されています。

そんな芦生研究林は、自然科学だけではなく、あらゆる学問に開かれた森。

そのことをもっと広く知ってもらい、さまざまな分野からの教育・研究で利用してもらいたい!と、芦生研究林現地ツアーが企画されました!

・・・というわけで、今回は助手(カメラマン)として日頃運動不足の編集スタッフも引き連れて、現地ツアーに参加。

当日は、潔い青空がまぶしい、絵に描いたような快晴。絶好のツアー日和です。

芦生の魅力にとことん触れるツアーのスタート!まずは構内散策から。

集合場所のJR園部駅から、車で曲がりくねった山道を登ることおよそ1時間。

茅葺き集落で有名な「美山かやぶきの里」を横目にしながら、さらに山奥へと走り、ようやく芦生研究林の入り口に到着です。

芦生研究林、こんな山深いところにあったのか・・・。

芦生研究林入り口。事務所構内には、事務所や宿泊所など、研究で滞在するための施設が完備されています。

芦生研究林入り口。事務所構内には、事務所や宿泊所など、研究で滞在するための施設が完備されています。 まずは入り口で本日の資料を受け取ります。この日のツアーは芦生研究林の教員や職員が総出で対応。

まずは入り口で本日の資料を受け取ります。この日のツアーは芦生研究林の教員や職員が総出で対応。 ツアー参加者は、京大をはじめとする大学の研究者など。芸術系や生態学系などさまざまな分野からの参加があり、芦生研究林の可能性を見出そうとみなさん興味津々。

ツアー参加者は、京大をはじめとする大学の研究者など。芸術系や生態学系などさまざまな分野からの参加があり、芦生研究林の可能性を見出そうとみなさん興味津々。

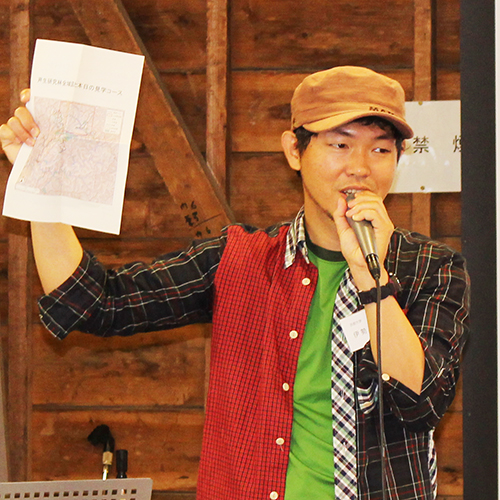

ツアーのはじまりは、吉岡崇仁 フィールド科学教育研究センター長による開会挨拶から。芦生研究林の概要や、大学の研究林としての意義などを説明した後、今回のツアーの主旨について話しました。

芦生研究林を、「本当に価値のある研究林にしたい」

続いて、伊勢武史林長から、芦生研究林の魅力や、これからの方向性と可能性、抱える課題などについてのプレゼンテーションがありました。

芦生研究林の土地は、地元から99年契約で借り受けているため、まもなく迎える契約更新までに「本当に価値のある研究林にしたい」という伊勢林長。そのために、自然科学の分野だけでなく、地域振興などの社会科学・芸術や哲学などの人文科学・・・など、もっと多方面での活用の可能性をみつけてほしい!というメッセージを、ツアー参加者に向けて語りました。

実際に、芸術家を招聘してワークショップを行うプロジェクトなども実施しています。

森に感動する私たちの心の動きや、五感が研ぎ澄まされる感覚、そんな不思議な森の作用について、正面からアプローチする。うん、とってもおもしろそう! まだまだ可能性が無限大です!

研究のための充実した施設も大学ならでは。構内施設見学へ

その後、各班に分かれて構内施設見学をします。

私たちは吉岡崇仁センター長が隊長を務める1班に。隊長を筆頭に、今日は1日班行動です。

事務所構内には、事務所、宿泊所、資料館(斧蛇館)、車庫、倉庫、職員宿舎等があります。

吉岡センター長のもと、普段はマイペースな広報Bも、今日はしっかり班行動で動きます!

吉岡センター長のもと、普段はマイペースな広報Bも、今日はしっかり班行動で動きます! 芦生研究林には2008年に経済産業省の近代化産業遺産に指定された森林軌道があり、現在も不定期ながら運航されています。

芦生研究林には2008年に経済産業省の近代化産業遺産に指定された森林軌道があり、現在も不定期ながら運航されています。 まるで山小屋のような雰囲気ある事務所。(※現在は工事中)

まるで山小屋のような雰囲気ある事務所。(※現在は工事中) 研究のための施設のほか、職員用の宿舎などもあります。立地上、市内から通うのはかなり大変ですもんね・・・。

研究のための施設のほか、職員用の宿舎などもあります。立地上、市内から通うのはかなり大変ですもんね・・・。 ここは、京都府北部を流れる由良川の最初の一滴がわき出るところ。ここで生まれる一滴が、大きな川になって、日本海へとつながっていくのですね!

ここは、京都府北部を流れる由良川の最初の一滴がわき出るところ。ここで生まれる一滴が、大きな川になって、日本海へとつながっていくのですね! 鹿害が大きな問題となっている芦生。ここにも鹿の足跡がありました。

鹿害が大きな問題となっている芦生。ここにも鹿の足跡がありました。宿泊施設

また、芦生研究林には自炊可能な宿泊施設があります。宿泊所の宿泊可能人数は最大で35名。研究や実習等のために施設を利用する場合には、1週間前までに利用可能かどうか研究林までお問い合わせください。

宿泊所外観。洗濯機や浴室など、長期滞在にも不便のない充実した施設が完備されています。

宿泊所外観。洗濯機や浴室など、長期滞在にも不便のない充実した施設が完備されています。 この日は、京大野生生物研究会の学生たちが、サークル合宿をしていましたよ。男子オンリーでパスタ作りに悪戦苦闘中。

この日は、京大野生生物研究会の学生たちが、サークル合宿をしていましたよ。男子オンリーでパスタ作りに悪戦苦闘中。 まさに使用中のため、チラッとだけ・・・。宿泊室も広くて快適。宿泊可能な部屋は、和室が全部で四つ・二段ベッドの並ぶ大部屋が二つあります。

まさに使用中のため、チラッとだけ・・・。宿泊室も広くて快適。宿泊可能な部屋は、和室が全部で四つ・二段ベッドの並ぶ大部屋が二つあります。長治谷へと移動し、メインの林内見学に向かいます。

構内見学を終え、ヘルメットを装着し、川をジャブジャブしたい広報Bは長靴を借りて完全防備。

さあここからが本番。長治谷へと移動します。(まだまだ山奥にいくんです!)

長治谷は、ここから車でさらに1時間近く走らせて登っていく山深いところ。砂煙をあげながら、狭い山道をどんどんあがっていきます。周囲の景色が変わっていくのがわかります。

冬場は雪が2~3mにも達するという長治谷。この山道も雪に覆われる真冬は閉鎖されてしまうため、なんと歩いて登っていくしかないそうです。険しい山道を歩いていくのは実に大変で、研究ポイントに向かうまでに何時間もかかるのだとか。しかも横は断崖絶壁、かなり危険ですよね・・・。

長治谷炊事棟近辺。この日もたくさんの一般入林者が、芦生の自然を満喫していました。

車に揺られること1時間。長治谷に到着です。ここでまずは腹ごしらえ。

遠足気分の広報Bとは違い、到着するやいなや、植物の状況観察を始める芦生研究林の職員さんや先生たち。その反射的な姿に、プロ意識を感じました!

長治谷炊事棟。冬場は屋根に積もった雪をおろすのが大変だそうです。

長治谷炊事棟。冬場は屋根に積もった雪をおろすのが大変だそうです。 手前の年季の入った釜のようなものはお風呂! 大自然の中、星空を見ながらの露天風呂とはなんと贅沢! 冬場はきついですけどね・・・。

手前の年季の入った釜のようなものはお風呂! 大自然の中、星空を見ながらの露天風呂とはなんと贅沢! 冬場はきついですけどね・・・。 自然に癒やされながらおにぎりを食べるご機嫌な広報B。

自然に癒やされながらおにぎりを食べるご機嫌な広報B。メインの林内見学スタート!

大自然に囲まれながらの贅沢ランチを終えた後は、本日のメインイベント、林内ツアーへ出発!

吉岡センター長のレクチャーを受けながら、深い森をずんずん歩いて進んでいきます。

はぐれないよう、隊長を筆頭に、一列になって出発。昔は湿地帯だったそうで、しばらく板で舗装された道が続きます。

はぐれないよう、隊長を筆頭に、一列になって出発。昔は湿地帯だったそうで、しばらく板で舗装された道が続きます。 これは、「ミズメ」の木の皮。何のニオイ?・・・まずはみんな黙ってニオイをかいで、せーの!で回答、「サロンパス!」。

これは、「ミズメ」の木の皮。何のニオイ?・・・まずはみんな黙ってニオイをかいで、せーの!で回答、「サロンパス!」。 このような斜面では、雪に押されて木が斜めにしなってしまうため、材木としての価値が下がり、林業はなかなか難しいそう。

このような斜面では、雪に押されて木が斜めにしなってしまうため、材木としての価値が下がり、林業はなかなか難しいそう。 軽やかに進む吉岡センター長とは比べものにならない、へっぴり腰の広報B。もちろん、カメラを構える広報Yも同様です・・

軽やかに進む吉岡センター長とは比べものにならない、へっぴり腰の広報B。もちろん、カメラを構える広報Yも同様です・・ 一見、豊かな森に見えますが、下草を鹿に食べ尽くされて、地表のいたるところが剥き出しに・・・。

一見、豊かな森に見えますが、下草を鹿に食べ尽くされて、地表のいたるところが剥き出しに・・・。 「オオバサガラ」「バイケイソウ」など、鹿が食べてない=残っている植物は大体が毒性。鹿は食べられるものとそうでないものをよく知っているんですね。

「オオバサガラ」「バイケイソウ」など、鹿が食べてない=残っている植物は大体が毒性。鹿は食べられるものとそうでないものをよく知っているんですね。 沼地状になったところにある赤茶色い膜。この膜を匂ってみると、鉄が錆びたようなにおいが。これは「森は海の恋人(※)」のフレーズでも知られるように「海の生産を支えているのは森だということがわかる」大切な証でもあるそう。

沼地状になったところにある赤茶色い膜。この膜を匂ってみると、鉄が錆びたようなにおいが。これは「森は海の恋人(※)」のフレーズでも知られるように「海の生産を支えているのは森だということがわかる」大切な証でもあるそう。 学術上貴重な植物である「アシウテンナンショウ」。変わったかたち!

学術上貴重な植物である「アシウテンナンショウ」。変わったかたち! 木の「入り皮」(幹に傷を受けたときの樹皮が材中に巻き込まれたもの)は、いろいろなことがわかるタイムカプセル。これが芦生には多いため、「タイムカプセルの森」とも言われています。芦生では、ツキノワグマによる「クマハギ」が原因で入り皮ができることが多いようです。

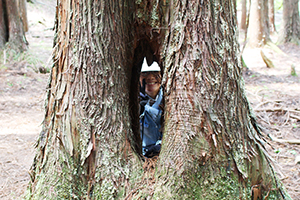

木の「入り皮」(幹に傷を受けたときの樹皮が材中に巻き込まれたもの)は、いろいろなことがわかるタイムカプセル。これが芦生には多いため、「タイムカプセルの森」とも言われています。芦生では、ツキノワグマによる「クマハギ」が原因で入り皮ができることが多いようです。 大きな穴があいたこんな木があったり。

大きな穴があいたこんな木があったり。 大木に細木が巻き付いたこんな木があったり。

大木に細木が巻き付いたこんな木があったり。 川の中をジャブジャブ歩いて探険気分。

川の中をジャブジャブ歩いて探険気分。※「森は海の恋人」

畠山重篤 フィールド科学教育研究センター社会連携教授の提唱で知られるフレーズ。腐葉土の中の腐食物質が、水に溶けた鉄イオンとくっついて酸化鉄ができ(それが赤茶色の膜)、これが海を豊かにしているという考え。

鹿害に挑み続ける、ABCプロジェクトのリーダー登場!

さらに奥深くへ進み、芦生の大きな課題の一つ、「鹿害」への大規模な対策のために、大規模防鹿柵が設置された場所に到着。

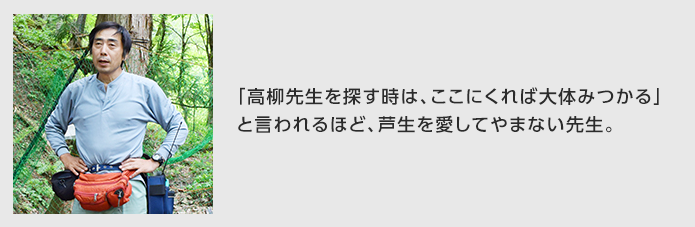

そこに登場したのは、農学研究科の高柳敦先生。鹿害をはじめ、森林生態学の研究をする先生です。

過密度化した鹿が、芦生の森林生態系に及ぼしている影響の把握に取り組むとともに、集水域スケールでの防鹿柵設置が森林生態系の保全・回復にもたらす効果について科学的に検証する「ABCプロジェクト」の総指揮をとる高柳先生。

総延長1.5kmの大規模シカ柵を設置し、鹿排除区を作成。その隣の囲われていないエリアとの比較研究などを行っています。

高柳先生による事前レクチャーを受けた後、鹿排除区に入ります。

ここでも既に、柵の手前と向こうでは緑の比率が全く違うことがわかります。きっと鹿も、ここから恨めしそうに眺めていることでしょう・・・。

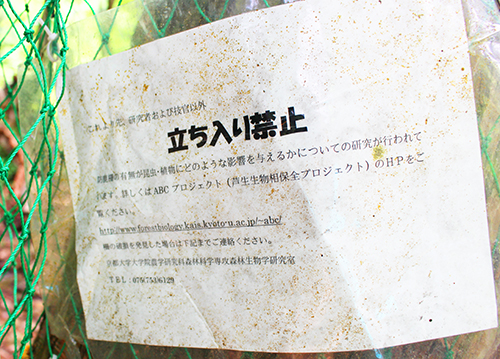

ここでも既に、柵の手前と向こうでは緑の比率が全く違うことがわかります。きっと鹿も、ここから恨めしそうに眺めていることでしょう・・・。 ここからは研究区域につき、立ち入りは禁止。今回は特別に入らせてもらいました。

ここからは研究区域につき、立ち入りは禁止。今回は特別に入らせてもらいました。 ここから先は防鹿柵で遮断した「鹿害にあっていないゾーン」。鹿害を受けていない「本当の芦生」に会いに、いざ出発!

ここから先は防鹿柵で遮断した「鹿害にあっていないゾーン」。鹿害を受けていない「本当の芦生」に会いに、いざ出発!「ABCプロジェクト」ってなに?

芦生研究林で、大きな問題となっているのが「鹿害」です。愛くるしい鹿ではありますが、ここ芦生では大きな悩みの種となっているのです。

森林は鹿にとって恰好の餌場。特に豊かな自然の生きる芦生の森は、鹿にとってはまさにパラダイス。

鹿の天敵であったニホンオオカミはすでに絶滅し、代わりをする狩猟者も激減しています。また、鹿の分布を制限する雪の量も減少傾向にあります。その結果・・・芦生の森で増えすぎたシカは林床の植物を食べつくし、2000年以降には地面がむき出しになった場所が増加しました。

そこで始動したのが「ABCプロジェクト(Ashiu Biological Conservation Project)」

2006年4月、芦生の森林生態系を保全するため、京都大学内外の有志が集まって発足したのが、芦生生物相保全プロジェクト(ABCプロジェクト)。ABCプロジェクトでは、過密度化したシカが芦生の森林生態系に及ぼしている影響の把握に取り組むとともに、集水域スケールでの防鹿柵設置が森林生態系の保全・回復 にもたらす効果について科学的に検証しています。

具体的な方法は?

2006年から、植生保全のために1集水域を総延長1.5kmの大規模防鹿柵を設置し、鹿排除区を作成。その隣の囲われていない集水域を対照区として比較研究や、植生回復と生態系全体への波及効果を調査しています。

防鹿柵設置の様子。かなりの体力仕事ゆえ、たくさんの人の協力が必要不可欠。

その結果、柵で保護したゾーンでは、わずか2年で地面が緑のじゅうたんに覆われ、植生の回復が見られました。

防鹿柵内の定点観測。その変化は一目瞭然!

ついに目の前に現れた、本当の芦生の姿。「芦生の自然の本当の豊かさはここにある!」

防鹿柵を越えて、一歩足を踏み入れると・・・

そこには、柵の手前とは全く景色の違う、豊かな緑に溢れた荘厳な森の姿がありました・・・

見た目の緑の豊かさはもちろんのこと、そこにたくましく息づく森の空気感、鳥の声、飛び交う虫の数も、何もかもが全然違う。

鹿害の有る無しで、自然の生態系がこれほどまでに違うとは・・・!

あまりに異なる景色に、思わず言葉を失う参加者。

あまりに異なる景色に、思わず言葉を失う参加者。 「ここに来ると、芦生はまだ生きているとホッとする」と話す高柳先生。

「ここに来ると、芦生はまだ生きているとホッとする」と話す高柳先生。2006年にこの防鹿柵を設置し始めてから、これまでさまざまな工夫を重ね、今のかたちになりました。それはもう、鹿との戦いの連続だったそうです。

また、3mもの積雪になる冬場はネットを下ろす必要があり、その際は研究者・学生・職員総出で奇声を発しながら鹿を追い出すんだとか・・・。

さまざまな苦労の甲斐あって、この9年で植生は見違えるように変化しました。

こうして、鹿害の有無を比較することでさまざまなことがわかると先生は言います。そして、この「本当の芦生」には、調査されていない未知のことがたくさんあります。例えば、このゾーンにはどれくらいの鳥が生息しているのか、小動物の動きはどう変わったか・・・など。

「今後はもっと研究者に活用してほしい!」と参加者に向けてメッセージを伝えていました。

芦生を象徴するシンボル、巨大なカツラの木に出会う。

そしてツアーの最後に、芦生の象徴ともいえる巨大なカツラの木に出会い、大木が放つ自然のパワーを浴びてツアーは終了。

木から放たれる力強い生命力のオーラが、あたり一面を包みこんでいるようでした・・・。

着生木と呼ばれ、なんと約13種がこの木に着生しているんだとか。すごい生命力!

いかがでしたか?芦生研究林。まるで恐竜が出てきそうな壮大な緑、緑、緑!!

ガイドブックやネット画面で見る情報とはちがうリアリティーを、

大学がフィールドワークの地としてこの芦生研究林を所有している意義は、

さらに一歩踏み込んだものであるはず。

森の仕組みを知ることや、森のもつ未知の可能性を見出すこと、

そして、そこから新しい価値を創造していくこと。

本当に価値ある研究林を目指して、芦生研究林は今大きく変わろうとしています。

みなさんも、一度ぜひ芦生研究林に足を運んでみてください。

偉大な森の懐にすっぽりと包み込まれた時、新たな何かがひらめくかもしれませんよ