2019.11.28

「フランスパン」は「ごはん」? 本場フランスでパン研究!

Institute

No.5

update.2017.03.08

こんにちは、ザッツ・京大編集部です。

「ザッツのスクープゲッツです!」

声を荒げて広報課に飛び込んできた広報B。何でも、

「宇治川オープンラボラトリー」の取材許可がおりたという。

「実は京大以外の人たちにも活用されているオープンな施設なんです!」

今回はあっと驚く実験装置がいっぱいの、防災研究所「宇治川オープンラボトラトリー」をご紹介します。

上空からみる「宇治川オープンラボラトリー」

宇治川オープンラボラトリーは、さまざまな防災研究に関するユニークな実験装置を多数有する、世界でも有数の大型実験研究施設です。多種多様な研究が行われているのはもちろんのこと、消防、警察、学校の方々の研修などを受け入れています。そこでは、実際の災害で起こりうる場面を想定し、それを体感することで、視覚的・感覚的に水の強さや水害の恐ろしさを学習できます。

※宇治川オープンラボラトリーでは、通常は学校関係または防災関係の諸団体のみ見学・研修を受け付けていますが、その他の団体または一般の方は、「宇治キャンパス公開」の際に体験が可能です。(例年10月実施)

「宇治川オープンラボラトリー」の

大型実験装置を体験レポート!

今回、ラボ案内を担当してくださったのは、川池健司 防災研究所流域災害研究センター

河川防災システム研究領域准教授。

川池先生は、都市域の浸水予測手法に関する研究など、災害のメカニズムについて研究しています。

▼この日、体験させてもらったメニューは以下のとおり。

【雨水流出実験装置】

【実物大階段模型】

【浸水体験実験装置(ドア模型)】

【浸水体験実験装置(車)】

今回は、消防関係の方々の研修に一緒に参加させていただきました!

川池先生のレクチャーも受けながら、広報Bの体当たり体験レポート、スタートです!

【雨水流出実験装置】

ー 局地的な豪雨による視覚と聴覚の恐怖を体感! ー

「もし、突然、ものすごい大雨が降ったら・・・?!」

「雨水流出実験装置」は、

降雨によって誘発される諸現象のメカニズムを解明するために、さまざまな実験装置の設置を前提に設けられている降雨装置です。

実験領域は大きく2ブロックに分かれており、制御室から見て、奥側は主に河川流域模型の設置を前提に霧状の雨粒を生成するノズルを設置しています。手前側には、土砂崩壊/土石流発生の実スケールに近い模型実験を実施することを前提に雨粒を生成するノズルを設置しています。実験床は、上流・中流・下流をイメージした三つのブロックに分割され、それぞれ独立に流量計・電磁バルブが設置されており、コンピュータ制御により任意の降雨時系列がそれぞれ独立にシミュレートできるようになっています。最大雨量強度は300mm/hです。

早速体験いたしました!

まずは長靴に履き替え、大きめの傘をもち、心を落ち着け、豪雨に打たれる準備からスタート。最大雨量強度は300mm/hですが、この日は150mm/hを体験します。

徐々に天井から雨が降り出し、みるみるうちに、たたきつけるような豪雨になりました。まるで滝行をしているような水しぶきです。

とにかく音がすごいことに驚きます。近くの人と声をかわそうとしても、自分の声もほとんど聞こえません。視界も真っ白で、これがもし運転中だったら・・・、足場の悪い山道だったら・・・と考えると本当に怖い・・・。聴覚と視覚の恐怖感がありました。

大きめの傘を差していても、体験後はかなりびしょ濡れ。150mm/hでもここまで激しい雨ということは、300mm/hってどんなんだろう・・・?

天井はこんなつくり。ここから雨が降る仕掛けです。

天井はこんなつくり。ここから雨が降る仕掛けです。 体験用の長靴にはき替えて完全防備!

体験用の長靴にはき替えて完全防備! まるで滝行のような強い雨に思わず肩がすくみます。雨粒の勢いで傘に穴が開きそう!

まるで滝行のような強い雨に思わず肩がすくみます。雨粒の勢いで傘に穴が開きそう! 周囲の人に話しかけようとしても、自分の声も雨の轟音にかき消されて聞こえない・・・。

周囲の人に話しかけようとしても、自分の声も雨の轟音にかき消されて聞こえない・・・。 たたき付けるような雨の強さは、床を見てもよくわかりますね。

たたき付けるような雨の強さは、床を見てもよくわかりますね。 体験後には、先生から雨による水害に関するレクチャーも。

体験後には、先生から雨による水害に関するレクチャーも。\ 防災マスター 川池先生の「ここがポイント!」/

京都地方気象台の最大1時間降水量のこれまでの最高記録は88mm/hで、いまだに100mm/hを超える雨は観測されたことがありません。しかし、1分や5分といった短い時間であれば、それに匹敵する強さの雨はかなり頻繁に観測されています。普段は20~30mm/hの雨でも、激しく降っていると感じるものです。この装置をとおして、100mm/hや150mm/hといった雨が傘をさしていてもずぶ濡れになってしまうほどの雨だということを体験していただくことで、それを上回るような「普段と違う雨だ」と思ったら、下記のサイトなどで情報を集めることが重要です。下記のリアルタイムで観測されたレーダ雨量情報を見ると、紫色で表示されている部分がよく現れますが、それはその強さで1時間降り続けば100mm以上に相当する雨が降っている地域です。

大雨の予報が出たら、事前に情報入手して、早めに今後の対策を考えるのも防災の一つですよ!

PC・スマートフォン http://www.river.go.jp/xbandradar/

携帯電話 http://i.river.go.jp/

【実物大階段模型】

ー 世界で唯一の再現装置で、地下浸水の恐怖を体感!

「もし、地下空間に大量の水が流れ込んできてしまったら・・・?!」

「実物大階段模型」は、

水害発生時の地下空間からの避難の重要性の顕在化を受けて、階段から流入する氾濫水の挙動、および地下空間からの避難に関する定量的な評価を行うことを目的として設置されたもので、世界で唯一の装置です。高水槽から平坦部を通り、階段を流下した水は、水路および踊り場下の4箇所の排水口より低水槽に戻り、4台のポンプにて最大0.8m3/sまでの流量が高水槽に循環されます。本模型では、高水槽の平坦部での水深を地上水深とし、50cm程度までの浸水深に対応した条件下での実験を行うことができます。

もちろん体験しました!

洪水によって地下街や地下鉄に水が流れこむことを想定して作られた、この流水階段。これだけ地下施設が発達した昨今、決してあり得ない話ではありません。体験の前に、まずはウェアの着用から。長靴と一体化したつなぎを着て、その上には防水ジャケット、そしてヘルメット。実際に災害に遭う時は、こんな完全防備ではないよなあ・・・

などと考えながらしっかり準備をします。

体験は一人ずつ行います。「自信のある人は、手すりを持たずに上がってみてください」という先生の話を聞いて、参加者の中には、実際に手すりを持たずに上がるツワモノも。でもほとんどの人は、想像以上の水の勢いに手すりをしっかり持ちながら上がっていきます。

そして、いよいよ私の番。

周囲の人のあたたかい声援を受けながら、いざスタートしますが・・・、思った以上の水の勢いに、出だしから尻込みしてしまいました・・・。階段は激しい勢いで流れる水のせいで、段差はまったく見えません。手すりから手を離す余裕なんぞ一切なく、両手でがっちり握りながら恐る恐る上がっていきます。

実際はもっとたくさんの人でごった返しているだろうし、冷静に昇るのは無理だろう。

これで手すりがなかったら・・・? もっと階段が急だったら・・・?

もっと高さがあったら、小さい子供は危険だろうし、足腰の弱いお年寄りも大変だろう・・・。などと、いろんなことを考えながら何とかクリアしました。

まずは着替えから。長靴と一体化したつなぎに、防水ジャケット、ヘルメット。よし完璧!

まずは着替えから。長靴と一体化したつなぎに、防水ジャケット、ヘルメット。よし完璧! 上から水がものすごい勢いで流れ落ちていきます。見下ろすとこんな感じです。

上から水がものすごい勢いで流れ落ちていきます。見下ろすとこんな感じです。 腕章もつけて気合い十分の広報B。参加者のみなさんのあたたかい声援を受けつつ、いざ挑戦!

腕章もつけて気合い十分の広報B。参加者のみなさんのあたたかい声援を受けつつ、いざ挑戦! 気合い十分でのぞんだものの、水流のすごさに出だしから既にへっぴり腰気味です・・・。職場では滅多に見せない、この真剣な表情。その気弱ぶりを察知してか、サイドからは、参加者のみなさんの「京大ちゃん、がんばれ!」と心強い声援が。

気合い十分でのぞんだものの、水流のすごさに出だしから既にへっぴり腰気味です・・・。職場では滅多に見せない、この真剣な表情。その気弱ぶりを察知してか、サイドからは、参加者のみなさんの「京大ちゃん、がんばれ!」と心強い声援が。 思った以上に水の勢いが強く、手すりにつかまっていないとあっという間に流されそうです。水流で足下が見えないことも恐怖の一つ。実際は、きっといろんなものが流れ落ちてくるんだろう・・・

思った以上に水の勢いが強く、手すりにつかまっていないとあっという間に流されそうです。水流で足下が見えないことも恐怖の一つ。実際は、きっといろんなものが流れ落ちてくるんだろう・・・\ 防災マスター 川池先生の「ここがポイント!」/

今日は地上で30cmの浸水がある状態に設定しましたが、40cmの設定で階段に水を流すと、大人の女性では怖くて上るのを断念される方がおられます。50cmの浸水になると、大人の男性でも手すりを持たないと上るのが難しいほどの水の勢いになります。

実際には、地下施設は停電して真っ暗になっているかもしれませんし、手すりがないかもしれませんし、あっても荷物を持っていたり小さな子どもさんを連れているなどして使えないかもしれません。女性ならハイヒールを履いているかもしれませんし、水といっしょに何かが流れてくるかもしれませんし、間違いなく、ここで体験するよりもずっと上りにくい状況は起こり得ます。豪雨時には雨を避けるために地下施設に入りたいと思いがちですが、地下施設にはこのような危険が潜んでいることを、この装置をとおして知っていただきたいと思います。

【浸水体験実験装置(ドア模型)】

ー 想像を超える水圧の魔の手を体感! ー

「もし、ドアの向こうに水が溜まってしまったら・・・?!」

「浸水体験実験装置(ドア模型)」は、

「浸水体験実験装置(ドア模型)」は、水槽の仕切り部分に実物大のドアを設置し、ドアにかかる水圧を実体験することで浸水時のドアの開閉の困難さを体感するとともに、氾濫時の情報入手と早期避難の重要性を理解することを目的として設置された装置です。氾濫現象が発生した場合、家屋や建物内部への流水の浸入は、通常扉や窓等の開口部から進行します。近年は建物自体の堅牢化や、空調や静穏性の確保を目指した開口部の気密性の向上により、ある程度までの水深であれば水密性も期待できる状況にあります。ー方、都市化の進展に伴い、従来のオフィスビルに加え、個人住宅でも地下に居室を備えた建物が増加していますが、氾濫時における地下空間への浸水過程は非常に迅速に進行します。そのような状況下では、静穏性と気密性(水密性)が逆に外部の状況把握を困難にし、避難等の適切な行動が遅れる可能性があります。(協力:三和シャッタ一工業株式会社)

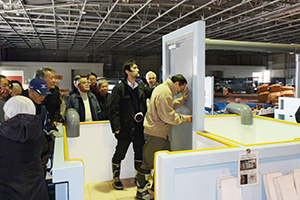

当然体験いたしました!

浸水によってドアの外に水がたまると、ドアが開かなくなる・・・?

あまりピンとこないこの現象を体験出来るのがこの装置。

ドア向こうの浸水の深さを20cm、30cm、40cm、50cm、と変えながらドアを開けてみて、

それぞれの水圧の威力を体験します。

まずは20cmからスタート。30cmまでは参加者のほとんどがクリア。それでも、女性の中にはかなり苦戦する人も。広報Bも何とか開けることができました!

続いて40cm。参加者のうち、成功した人はわずか数人。広報Bもトライしますが・・・全力でがんばってもビクともしない! たった10cmの差で、こんなに変わるなんて・・・。

ここまでくると、女性の力ではかなり難しくなります。

さらに50cmになると、成功した人はゼロ。水圧の恐ろしさを身をもって知ることができました。

ちょっとした、「開け方のコツ」も教えてもらいましたよ! それは、開ける時に全体重をかけること。腕力ではなく、「身体全体で押すべし」。この場面では、重量のある人は有利だとか。さらにもう一つのコツは、片足を壁につけて開ける、もしくはもう一人いれば、相手の足をてこにして開ける。このコツを覚えていれば、いざという時に役に立つかもしれません!

まずは先生の事前レクチャー。「そんなに開かないもんかな?」、体験前はそう思っている人も多かったはず。

まずは先生の事前レクチャー。「そんなに開かないもんかな?」、体験前はそう思っている人も多かったはず。 参加者一人ずつ順番にトライ!まずは20cmからスタート。大半の人がクリアできました。

参加者一人ずつ順番にトライ!まずは20cmからスタート。大半の人がクリアできました。 30cmは広報Bも何とかクリア。でも、思った以上に重くて開かないことにびっくり!

30cmは広報Bも何とかクリア。でも、思った以上に重くて開かないことにびっくり! そして40cmにトライ。ふざけているわけではありませんよ、これで全力。ビクともしません。

そして40cmにトライ。ふざけているわけではありませんよ、これで全力。ビクともしません。 さらに深さは50cmに。

さらに深さは50cmに。 50cmになると、大柄な男性が体当たりしてもビクともしない状態に・・・。みなさん、想像していた以上の水圧の力に驚いていました。

50cmになると、大柄な男性が体当たりしてもビクともしない状態に・・・。みなさん、想像していた以上の水圧の力に驚いていました。【浸水体験実験装置(自動車模型)】

ー ワゴン車で実証! ドア式とスライド式、逃げやすいのは・・・ ー

「もし、車に乗っている時に浸水してしまったら・・・?!」

そりゃ体験しますよ!

突然ですが、みなさんに質問です。

このワゴン車に乗車した状態で浸水した場合、運転席(助手席)のドア式と後部座席のスライド式、どちらのほうが開けやすいと思いますか?

「スライド式!」と自信満々に即答した広報Bですが、実は、スライド式ドアのほうが開かないんですって!

スライド式ドアの場合、ドアをいったん外側に押し出してレールに載せる必要がありますが、水圧がかかっていると、いくら押してもドア下部がなかなか外側に出てくれないので、スライドさせられなくなるためだそう。

実際に体験してみると、確かに、同じ深さでもドアの開き方が全然違います! スライドドアはビクともしませんでした・・・。思い込みって怖いものです。

でも! 万が一、スライド式から脱出しないといけないという時、ちょっとしたコツがあるんです。

水の圧力は深部にいくほど大きくなるので、コツは、下部分に(足などで)力を加えながらドアを開けること。こんなちょっとしたコツも、知っていると、とっさの時に身を守る方法となりますよね。

また、万が一浸水し始めた時は、できるだけ早めに窓を開けておき、ドアが全く開かない場合は窓から出るのも脱出方法の一つです。

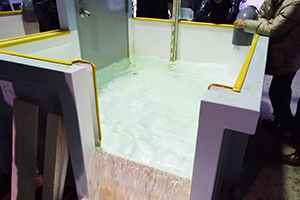

水を入れて、浸水状態をつくります。今回は40cmまで。

水を入れて、浸水状態をつくります。今回は40cmまで。 この程度の深さで?と半信半疑で挑んだ広報B。思った以上の水圧の力に驚きつつ、運転席のドアはなんとか開けられました。

この程度の深さで?と半信半疑で挑んだ広報B。思った以上の水圧の力に驚きつつ、運転席のドアはなんとか開けられました。 決してきばっているわけではありません・・・。これでも、スライドドアをこじ開けようと渾身の力で挑んでおります。しかしビクともせず。

決してきばっているわけではありません・・・。これでも、スライドドアをこじ開けようと渾身の力で挑んでおります。しかしビクともせず。 続いてモデルは職員の加茂さん。右手に浮き上がった手の筋、見えますか? これだけ力を加えても、結局開きませんでした・・・。恐るべし水圧の威力!

続いてモデルは職員の加茂さん。右手に浮き上がった手の筋、見えますか? これだけ力を加えても、結局開きませんでした・・・。恐るべし水圧の威力!【津波再現装置】

「もし、大津波が発生したら・・・?!」

「津波再現装置」は、

再現装置の水槽が、長さが45m、幅4m、水深80cmと巨大なものです。「ピストン型津波造波装置」と「ポンプを用いた流れ発生装置」、そして「落下式津波発生装置」の三つを組みあわせることでさまざまな津波が再現できます。

そう!体験しました!

今回は特別に、実際に装置を稼働してもらいました。

大きなサイレンが鳴り響くと、しばしの静寂の後でゆっくりと波がやってきます。地鳴りのような波動を感じるのがわかります。目の前の水槽の中を波が過ぎていく時は、さほど大きな波ではないと思いきや・・・、波が砕けるときの「どーん」という音、その後に造られる波は思いのほか大きく、それだけで恐怖感が生まれました。

この装置でさまざまな波を再現することで、津波防波堤の設計や、数値シミュレーションなどの研究に繋げることができます。

側面から見る装置

側面から見る装置 ゲートの急開で水塊を落下させる落下式津波発生装置

ゲートの急開で水塊を落下させる落下式津波発生装置自然災害大国といわれる日本。いつ・どこで災害が発生しても不思議ではありません。そんな災害のリスクや被害をできる限り少なくするために、最新技術を使って研究する宇治川オープンラボラトリーの活動は

本当に心強い!私たちはいざ災害に遭遇した時、冷静に対応するのは難しいのが実情。しかし、疑似体験をして具体的なイメージをもっておくことで、とっさの対応に活きてくるかもしれません。この記事をきっかけに防災の意識をもってもらえたなら、情報を発信する者としてこんな嬉しいことはありません。