2017.03.01

大学所有の重要文化財がある!~清風荘(1)庭園編~

みなさんこんにちは。

『ザッツ・京大編集部』です。

今回はリレー記事の第3弾!

今週も引き続き、京都大学独自の海外渡航制度である「おもろチャレンジ」に挑戦した先輩をご紹介します。

第1弾は、オランダで発酵食品と腸内細菌を調べた、農学部の片所杏野さんが登場。

先週の第2弾では、真夏のイタリアでエアコンなしの暮らしを調査した、法学部の森田壮一郎さんにお話をうかがいました。

今週はいったいどんな学生さんが?!

さっそく、お話を聞かせていただきましょう!

今回、紹介するおもろチャレンジャーは、総合人間学部5回生の阿部由奈さんです。

【今回の取材場所はココ!:附属図書館・ラーニングコモンズ】

読書家の阿部さんがよく利用している附属図書館。1階のラーニング・コモンズでは、ディスカッションやグループワークなどができます。今回はここでお話をうかがいました。

――早速ですが、阿部さんは総合人間学部ですよね。どんな勉強をしているのでしょうか?

「総合人間学部には5つの学系があるんですが、私は文化環境学系で文化人類学を学んでいます。文化人類学は、すごく簡単にいうと異文化を理解しようとする学問。いろんな文化を比較したり、そもそも『文化』や『社会』ってなんだろうということを考えたりします」

――文化人類学に興味をもったきっかけは?

「文化人類学という学問を知ったのは、大学に入ってからでした。京都大学の卒業生である梅棹忠夫先生の本を、父が貸してくれて。フィールドワークって楽しそうだなと思ったんです。

でも振り返ると、最初のきっかけは小学生のときだったかもしれません。『精霊の守り人』シリーズで有名な上橋菜穂子先生の小説が大好きだったんです。上橋先生って、実は文化人類学者なんですよ」

――そうなんですね! ちなみに、進学先として京都大学を選んだ理由は?

「私は青森県出身で、進学先といえばだいたい仙台か東京。でも、東京が苦手だったんですよ。私には人も建物も広告も多すぎて(笑)。

それで東北の大学を考えてたんですが、あるとき母が『京大行ってもええで』ってふざけた関西弁で言ったんです(笑)。たぶん京都大学出身の小説家・森見登美彦先生が好きだからなんですけど。それでとりあえず、高校2年生の夏休みにオープンキャンパスに参加してみました」

――(笑)。実際にキャンパスを訪れてみて、どうでしたか?

「それが、レンタサイクルで京都の街中を走り回っていたら熱中症になってしまって、オープンキャンパスの記憶はほとんどありません(笑)。

でも、京都はすごくいい街だと思いました。田舎育ちなので、街中に山や森、川があるっていうのがうれしくて。視覚的にも聴覚的にも、すごくいいなと思って、それで京大を目指すことにしました」

阿部さんは3回生のとき、おもろチャレンジャーとしてギリシャとトルコに約1ヶ月間滞在しました。調査テーマは、エーゲ海の民族舞踊。自分の好きなテーマでフィールドワークをしたいと思ったのが、応募のきっかけだったそうです。

――どうしてエーゲ海の民族舞踊について調べようと思ったんですか?

「私は民族舞踊研究会というサークルに所属してるんですね。部員はそれぞれ、バルカンやポーランド、スコットランド、中国など、興味のある地域の踊りを練習してて、私はもともとブルガリアの踊りを踊っていました。

でもあるとき先輩に、ギリシャの踊り『ゼイベキコ(zeibekiko)』を一緒にやらないかって誘われたんです。その先輩は、トルコ西側地域の『ゼイベック(zeybek)』をよく踊っている人で、踊りも音楽もいいなとは思っていたのですが。

ギリシャのゼイベキコも動画で見るとおもしろそうだったので、始めてみることにしました」

――トルコの「ゼイベック」と、ギリシャの「ゼイベキコ」ですか。

「名前がすごく似ていますよね。トルコの西側とギリシャの東側という隣り合った地域の踊りなんですけど、調べてみたところ起源は違うし、音楽も似ているようで違うんです。この2つの踊りについて現地で調査したいなと思って、おもろチャレンジに応募しました。先輩がトルコにゼイベキコを習いに行っていて、それがうらやましかったっていうのもあるんですけど(笑)」

――トルコとギリシャ、2つの国を巡る旅程はどのようにして立てたんですか?

「トルコから来た留学生の友達に相談しました。最初はトルコのイスタンブールとギリシャのアテネにだけ行くつもりだったのですが、『それじゃつまらない』と言われて。それで考え直して、エーゲ海の周りをぐるっと一周することにしたんです。トルコでのホームステイ先も、彼が紹介してくれました」

――現地ではどのような調査を?

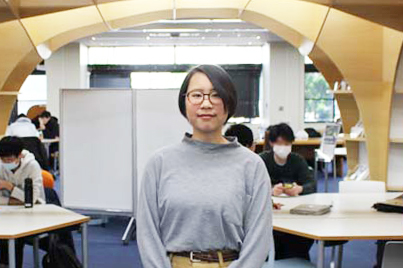

「インタビューをしたり、実際に踊りを習ったり。トルコでは、留学生の友達が紹介してくれた人がいろんな地域に連れて行ってくれました。伝統的な楽器の演奏者や踊りの先生など、次々に紹介してくれて、私はほぼ何もせず。何もしなくても調査が進んでいくのでびっくりしました(笑)」

トルコにて。村人の伝統的な楽器を使った演奏を見せてもらっている様子。

――流れに身を任せて……

「調査の仕方もいろいろです。身を任せたほうがいいときもあります」

――なるほど。調査したなかで、印象に残っていることは?

「トルコのベルガマという街に行ったことです。ベルガマはトルコの西端の地域で、目の前のエーゲ海にはギリシャのレスボス島が浮かんでいるのですが、ここで出会ったダンスの先生から得られた情報が、私の研究にとってすごく重要でした。

1910年頃のレコードに、同じ曲がギリシャ語とトルコ語で歌われているものが残っているんです。トルコでは『コルドン・ゼイベック』、ギリシャでは『アプタリコ』と呼ばれていました。

驚いたのは、コルドン・ゼイベックの衣装とアプタリコの衣装が同じだということ。先生に実物を見せてもらいました」

左がコルドン・ゼイベック(トルコ)、右がアプタリコ(ギリシャ)の衣装。

――本当ですね!

「現地に行く前は、トルコとギリシャって全然違う文化だと思っていたんですね。隣り合っているとはいえ、言語も宗教も違うので。でもこの衣装を見たとき、文化が混ざり合っているということを実感しました」

――日本にも伝統的な音楽や舞踊はありますが、あまり身近ではないですよね。ギリシャやトルコではどうでしたか?

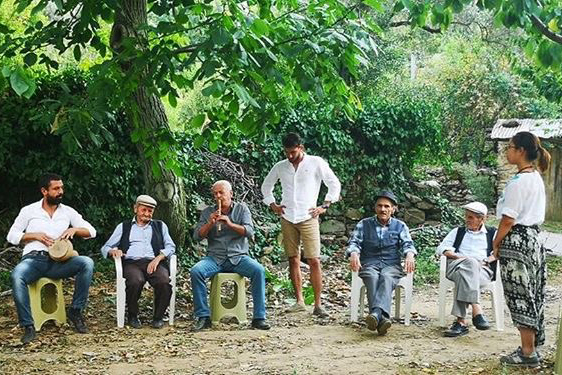

「ギリシャで『タベルナ』というレストランのようなところに行ったとき、ゼイベキコの音楽が流れていたのでちょっと踊ってみたんです。そうしたらほかのお客さんたちも踊り始めてびっくりしましたね。イカリヤ島では、守護聖人のお祭りに参加したのですが、たくさんの人が夜通し踊り続けていました」

イカリヤ島でのお祭りの様子。

「トルコでは結婚式でもゼイベックを踊るのでやはり身近なようで、バスターミナルでも踊っている人たちを見かけました。ギリシャもトルコも地中海沿岸の人たちはものすごくノリがいいんですよ。ノリで適当に踊っているという感じの人もいますし(笑)」

トルコでは、結婚式の前夜に女性だけで「ヘナナイト」というパーティーをするそうです。

――文化が混ざっているだけでなく、人のノリというか気質にも似通ったところがあるんですね。

「そうですね。滞在中はいろんな人が好意的に接してくれて、面倒をみてくれました。日本だと、知らない人に対しては遠慮してあまり話しかけないじゃないですか。でもトルコやギリシャではそんなこと全然なくて、人と人との距離がすごく近いんです。垣根が低いというか。

そんななかで1ヶ月過ごしていると、私も積極的に人に話しかけるようになりました。最近はあんまり信じてもらえないけど、もともとすごく人見知りなんですよ(笑)。地元の友達が今の私を見たらびっくりすると思います」

ギリシャ・テッサロニキでのダンスレッスン。複雑な動きではないものの、先生のような風格はなかなか出せないのだそう。

――京都大学に入学してよかったと思うのは、どういうところですか?

「友人に恵まれたことです。先輩でも同級生でも後輩でも、おもしろい人がたくさんいて、刺激と影響を受けました。隣の人がやっていることって、自分にもできそうな気がしてきませんか? いろんなところに1人で行くようになったのも、周りにそういう人たちがいたからだと思います」

こちらは吉田南総合図書館のすぐ近くにあるスペース。総合人間学部の酒井敏教授が酷暑対策のために開発した「フラクタル日除け」が設置されています。

――なるほど。

「去年は1年間休学して、スペインで7ヶ月、モロッコで4ヶ月過ごしました。4年間で卒業できなくなってしまいましたが、働き始めたら1ヶ月の休みでも取るのは難しそうだし、せっかくだからやってみようと思って。

休学もそうですけど、大学生活を通していろんなことが『アリ』だと思えるようになりましたね」

――それはやっぱり、いろいろな国の人や文化に触れたからですか?

「それもありますし、この大学にもいろんな人がいるので。ちょっとしたことでは動じない、耐性がつきました(笑)」

――最後に、新入生や未来の大学生へアドバイスをお願いします。

「やりたいことがあったらどんどん挑戦してください。トラブルも起こりますが、後からきっとネタになります。命だけ守れれば大丈夫です!」

力強いアドバイスですね(笑)。阿部さん、ありがとうございました!

『おもろチャレンジ』の詳細はコチラ!

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/student-3/types/program2/omoro-challenge

(※京都大学体験型海外渡航支援制度 ~鼎会プログラム「おもろチャレンジ」~は2020年度で終了しています。)