2017.06.27

探検!「基礎医学記念講堂・医学部資料館」

街にはキラキラきらめくイルミネーション。仲良く手を繋いで歩く恋人たちの姿もチラホラ。この季節、どこもかしこも浮き足立って見えてきます。クリスマスの時期になると誰と過ごすかでヤキモキ、ソワソワする人もいたりするのでは?

今回は、クリスマス企画ということで、恋人やアートを見たときの感動など、「好き」にかかわる脳の働きを研究する、人と社会の未来研究院 上田竜平助教から恋愛関係とそれに関わる心理学のあれこれを聞いてみました♡ 恋人たちにとってどうしてクリスマスが大事なの? 恋人をつくりたい人たちへのアドバイスは? 教えて、上田先生!

――さっそくですが、先生の研究について教えてください。

「ざっくり言うと、人間が人やモノに惹かれる、つまり『好き』と感じるときに脳の中で何が起こっているのかを研究しています。『好き』のなかでも、私が扱っている研究対象は大きく2つあって、パートナー同士の恋愛関係と、芸術作品を見たときに感動を覚えるような美的体験です。どちらも人間の本質に深くかかわる心の動きとして文学や美学・哲学の世界で長く議論されてきましたが、なかなか主観の領域を超えられないという課題がありました。しかし、2000年代以降、脳の活動をリアルタイムに計測できる機能的磁気共鳴画像法(fMRI)の登場によって、客観的なデータにもとづく研究が可能になってきているんです」

――え!? も、もしかして、脳の活動で恋愛関係の秘密がわかってしまうということですか!? もう少し詳しく聞きたいです(笑)

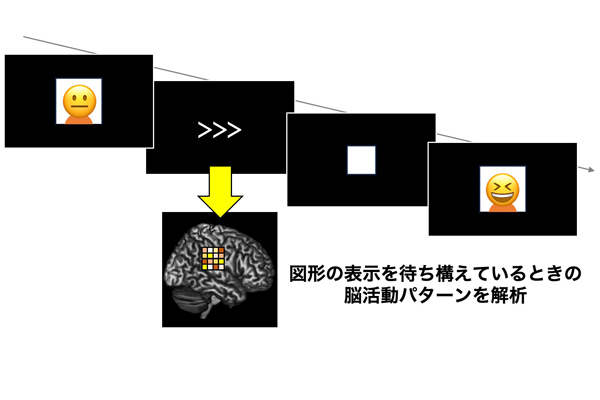

「恋愛については、私たちがパートナーを選択して、長く続く排他的な――つまり、その人以外に目を向けないような状態を維持するための脳の働きを明らかにしようとしています。まず気になるのは、そもそも脳の中でパートナーという存在は特別な位置を占めているのかということですよね。そこで私は、次のような実験をしてみました。

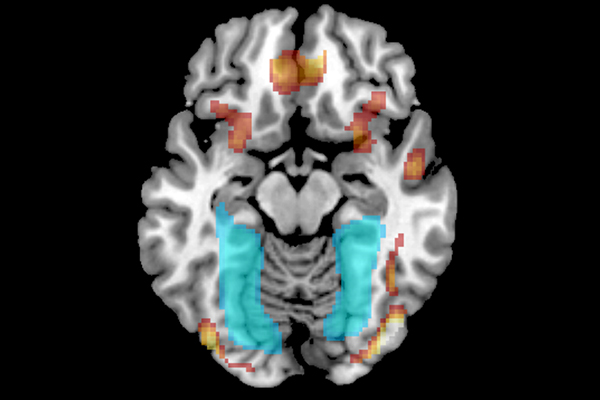

実験に協力してくれる恋人たちに、それぞれMRI装置の中に入ってもらって、装置に内蔵されたモニターに図形が映し出されたらボタンを押してもらう、という実験を行いました。図形が映る前には毎回、恋人または他の人物(パートナーが異性の場合は他の異性)のどちらかの顔が表示されます。図形はごく短時間しか表示されませんが、それに対しボタンを押すのに成功すると、次にその人が喜んでいる様子が映ります。この実験を通して、図形が映るのを待ち構えている最中に、脳のどの部分が活性化しているか読み取るんです。その結果、恋人の顔が映り、図形の表示を待ち構えているときには、恋人以外の人の場合と比べて報酬系領域において、異なった活動パターンが示されることがわかりました」

報酬系とは…

快感情や欲求を司る脳領域。嬉しい出来事や好ましいものに関する刺激を受けると、興奮物質であるドーパミンを放出して「好き」、「嬉しい」といった感情を喚起することでモチベーションを上げる働きをする。刺激によって特定の行動を促す「動機づけ」や学習とも深く関わっている。

――脳が「よーし、恋人の笑顔のために頑張るぞ!」と張り切るわけですか。

「そうとも言えるかもしれませんね(笑)。少なくとも、脳の中では恋人を、他の恋愛対象になりうる人とは別の形で認識しているということは確かなようです。

ただ、こうした特別な関係も、時間の経過とともにだんだんと薄れていく……いわゆる『冷める』ことが知られています。この冷めるという現象が脳の働きではどう説明できるのか、ということも今後の研究で明らかにしていきたいと思っています」

――恋人と恋人以外では、脳の働きが異なるのですね。なんだか安心しました(笑)。ただ、冷めた時の脳の働き……あまり考えたくはないですが、とても気になりますね。ちなみに、美的体験についても研究されているとのことでしたが、芸術作品を見たときに感じる「好き」も、やはり報酬系が関係しているのでしょうか?

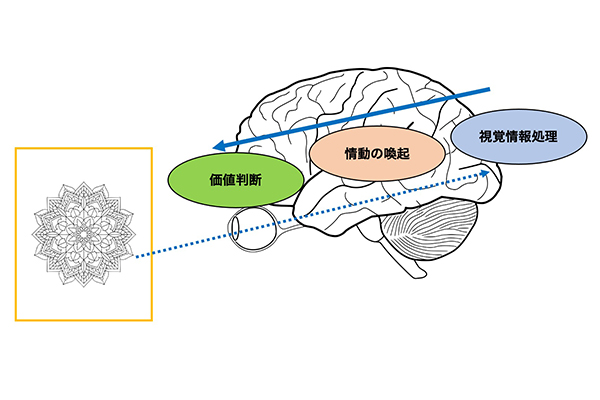

「よくぞ聞いてくれました(笑)。おっしゃる通り、美しい絵画を見ると報酬系が活動することは以前から知られています。けれどこれまでの研究は、絵画を見て『この絵はどれくらい美しいと思うか』を判断しているときの脳の働きに着目したものがほとんどだったんです。

でも、私は、美しさが明示的に判断される前に、つまり、『作品を見た瞬間、なんとなく惹かれる』状態の脳の働きが知りたいと思い、試行錯誤して現在実験を行なっています」

――確かに、一目見て、ふと気になる、目がとまることってありますよね。

「はい。このようなこころの働きには、まずは情動が刺激され、数秒のうちに『この絵は美しいな、好きだな』と判断して、報酬系が刺激されるというプロセスがあるのではと考えています。ですので、明示的な『好き』という感情のほうは、恋愛関係であっても芸術作品であっても同じ報酬系で処理されているということは言えるでしょう。もっとも、脳活動のパターンまで同じかどうかを知るにはもう少し突っ込んだ解析が必要になるのですが……」

――なるほど、とても興味深いです。人にせよモノにせよ、好きになるのは理屈じゃないとはよく言いますが、脳の活動というデータで捉えることができるのですね。

「そうですね。まさに、私の研究では主観的体験に対して科学的にアプローチするということを大事にしています。この分野はまだ『正解』が確立されていないので、方法論も対象も自分で自由に決められるところが面白くもあり大変なところでもありますね。美学や文学の先生とも協力していまして、目新しいところでは、歴史的な絵画に描かれた人々の顔や文献に残された人物評価を手がかりに、当時と現在の美的感覚の違いなどを分析するという研究にも取り組んでいます」

――時代ごとの美的感覚、前から気になっていたんです。いわゆる「モテ顔」も時代によって変わっていますよね。

「おっしゃるとおり、時代とともに好まれる顔は変わっていると思われます。欧州の肖像画を分析した先行研究によると、時代を経るごとに誠実な印象が強調して描かれていることがわかっています。この移り変わりは、時代ごとの世の中の情勢を反映していることが推測されています。このような調査結果に基づいて最近の心理学研究では、絵画作品などの文化的な創作物を通して、作品制作当時の人々の間で共有されていた、価値観や嗜好を明らかにできる可能性が議論されているようです。たとえば、現在の日本の男性アイドルを見ると、どちらかというと中性的で誠実な印象の顔の人が多いように感じられますが、時代間の比較を通して流行の移り変わりを明らかにできるかもしれません」

――確かにそういう傾向がるような気がします。つまり、「モテ顔」は世の中の情勢にも影響されるということですね!

――最近は少しずつ薄れてきていますが、ちょっと前まで世間では、クリスマスは恋人たちの特別な日みたいな扱いになっていて、みんなちょっと踊らされすぎでは? と思っていました。その反面、自分も大切な誰かとクリスマスを一緒に過ごしたいな~という気持ちも捨てきれなかったり……。恋人たちにとって、なぜクリスマスは特別な日となっているのでしょうか?

「クリスマスが恋人たちにとって大事な行事である、という通念が人々に広く共有されているということですよね。ちなみに、心理学の観点では、クリスマスのような行事は恋人たちにとってマンネリを解消するチャンスなんです」

――なんだか、一気にリアルな話になってきましたね(笑)。マンネリを解消する方法、教えてください!

「(笑)。実は、時間の経過によって慣れてきた、冷めかけた関係をまた盛り上げるためには、2人で日頃しないような刺激的な体験をするのが効果的であることがわかっています。おすすめですか? そうですね、やはり『プレゼント』になりますね。モノが残るとやはり記憶にも残りやすいので、熱愛が回復するきっかけになりやすいと言えます。

それとともに、だんだんと近づいてくるクリスマスを楽しみに待っている時間を共有することも大切です。この楽しみな気持ちを、心理学用語ではセイバリングといいます。遠足当日よりも遠足の前の日の方がより楽しみすぎて眠れない、というあれですね」

――確かに、待っている間が一番ドキドキして楽しいというのはそうですね。成就した恋愛だからこそ、クリスマスにドキドキの燃料を再投入するのが大事なわけですね。反対に、恋人たちが盛り上がるほど、人によっては、独り身がツラい季節かもしれませんが……。

「そうかもしれないですね。ただ、恋人がほしい人にとってもチャンスだとは思うんです。先ほど言ったように人々が共有している通念のおかげで、この時期になるとパートナー探しの動機づけが人々の間でどんどん高まっていくように感じられます。なので、意中の相手を思い切って誘ってみれば、何もないときよりも成功率は上がるのではないでしょうか。これを『レシプロカルライキング(相互的好意)』といいまして、人間は、自分のことを好きだとわかっている相手のことを好きになりやすい傾向があります。これが案外強烈なんですよ(笑)。もちろん、誘った相手の方に意中の人がいなければ、の話ですが」

――その話、信じちゃってもいいんですか!? ……だけどあまり強引に行くのはもちろんNGですよね?

「相手の気持ちを無視するのはもちろんNGです。ただ、一方で、相手に丁寧に好意を繰り返し伝えるということは、恋人であっても、そうでなくても大切だと思います。例えば、恋人選びにおいては、『誠実さ』が特に重視される要素の一つであることがわかっています。折に触れて好意を伝えたり、恋人同士であれば記念日を覚えてプレゼントを贈ったりすることで、誠実さを伝えることができるのではないでしょうか」

――お話を聞いていると、斜に構えずクリスマスに浮かされてみるのも大事なのかも? という気がしてきました。

「考え方や捉え方は人それぞれですよね。クリスマスというか、パートナーをつくること自体を重視しない人も当然いるわけです。研究報告があるわけではないので、これはあくまで推論ですが、報酬感受性、つまりどれくらいの強度で報酬系が反応するかの個人差が背景にあるのではないでしょうか。甘いものが好きな人とそうでもない人がいるように、人と親密になることにどの程度報酬を感じるかに幅があるのも当然なことだと思います」

――そうですよね。過ごし方は人ぞれぞれ。大切な友達や家族と過ごすもよし、一人で映画を観たりするクリスマスも楽しいものですよね。

――ところで、上田先生はどうして恋愛関係や美的体験の研究を始められたんでしょうか?

「実は、高校2年生までは文房具などのデザイナーに憧れていたんです。だけど、自分は美しいものを生み出すよりも、『人はどうして美しさを感じるのか』という仕組みのほうに興味があるなと思い直して。そこから、美学・芸術史学を志すようになり京都大学文学部を志望しました。

大学で心理学の授業を受けたときに、神経美学という分野を知ったんですね。美しい絵画を見たときの脳活動を計測するという実験の話を聞いて、美的体験という主観的なものでも科学的にアプローチできるんだ!と、とても感動したんです。それをきっかけに心理学を専攻することに決めて、卒業研究では顔の魅力の心理学実験に取り組みました。そして、大学院に入ってから、よりオリジナリティのあるテーマを考えていき、恋愛関係の研究を始めました」

――ご自身で新しい分野を開拓されている上田先生ですが、やはり京都大学という環境の影響も大きいでしょうか?

「はい。京都大学は、好きなことを、好きなように、好きなだけチャレンジできる環境があります。各分野の第一線で活躍する先生方がいて、指導教員でなくても直接会いに行くことができる。私も授業で感銘を受けた心理学の先生にアポを取って話を聞きに行ったことがありましたし、現在の研究でも大いにその恩恵を受けていると思います。

そして、そんな京都大学らしさを支えているのは、何かをやりたい、やらなければならない、という信念を持っている人たちだと思うんです。私の学生時代を振り返っても、勉強だけでなくサークルや他の課外活動など、自分の信じた道を突き進んでいる人たちは輝いて見えました」

――なるほど、先生にとっての「京大らしさ」は「人」にあるということですね。

「そもそも京都大学に入ろうと思ったのは、実家が近かったからというのもありますが、普通では出会えないような人と出会えて、自分自身の人生も普通ではなくなるような……そんな予感を持ったからでもあります。その予感は正しかったんだろうな、と今になって思いますね(笑)」

――その「予感」、すごいですね(笑)。それでは、最後に、京都大学をめざす中高生に向けてメッセージをお願いします!

「私が通っていた高校はいわゆる『進学校』ではありませんでした。そして、私自身も2年生が終わる頃まではそれほど勉強熱心ではなかったんです。ただ、一緒にバンドを組んでいた友だちが、ある日『俺、京大に行って教授になるわ』と言い出して。なるほど、そういう道もあるんだなと。それで、自分も京都大学という目標を持つようになったんです。もちろん、がんばったわけですけど、今思うと、私はその受験期間が1年間という凝縮されたものだったからこそよかった、集中できたと思っています。3年間とかだったら、私にはきっと目指し続けることはできなかったと思うんです。

私の経験談から、もし少しでも京都大学を良いなと思ってくれる人がいたら、今すぐに準備を始めればきっと間に合います。もし結果が振るわなかったとしても、その努力はきっとあなたの人生にとって大きな財産になるはずです。そして、めでたく入学することができたなら、初心を忘れずに、自分のやりたいこと、やるべきことに全力で邁進してほしいと思います!」

あくなき探究心で「好き」や「美しい」の根源を追い求める上田先生は、まさに「自分の信じた道を突き進む人」。まだまだ聞きたいことは盛りだくさん、そして、今後の研究の展開もとても楽しみにしています。 上田先生、ありがとうございました!