2017.09.21

鼎会プログラム「おもろチャレンジ」の報告会が開催されました!

「経営学」とだけ聞くと、ビジネスに興味がない人たちにとっては縁遠く感じてしまうものかもしれません。だけど「もの語り」と聞くと、響きからして面白そうじゃないですか? それらを掛け合わせた「もの語り経営学」を提唱・研究されているのが、経営管理大学院の伊藤智明 特定講師です。なんだか興味深いフレーズなんですけど…どうにも想像がつきませんよね。好奇心に任せて、アレコレ訊ねてみました!

――伊藤先生が掲げられている「もの語り経営学」というフレーズがとてもキャッチーなんですが…まずは、どのようなテーマを研究されているのかを教えてください。

「経営学分野で、主にスタートアップやアントレプレナーシップをテーマにしています。スタートアップとは新しく事業を始めることで、一般的には創業を意味します。アントレプレナーシップは『企業家活動』と訳されることが多く、物事をよりよいものへ移行しようと挑戦する営みのこと。

創業経営者がどのように自社の商品をつくり出し、顧客と出会っているのか。創業前後でどのような人々とのパートナーシップをどう生成しているか。事業の存亡や盛衰に応じて、自己像がどのように変化していくか。大きく分けてこの3つの研究課題を、『もの語り』アプローチで解き明かそうとしています」

――「もの語り」アプローチというのは?

「『もの語り』とは、京大の教育学部で教鞭をとられていた、名誉教授のやまだようこ先生による『narrative』の和訳です。英語の『narrative』は、語るという行為と語られた内容の両方を指す用語なのですが、日本語の『物語』では語られた内容のみを指すことになるため、ひらがなで表現されました。自己と他者、それぞれの語る行為や語られた内容を吟味することで、また別の意味が見えてくることがあると考えています」

――つまり「もの語り」アプローチというのは、2人の人間の語る行為や語られた内容を研究するということですよね? それっていわゆる「対話」とは、どう違うんでしょう。

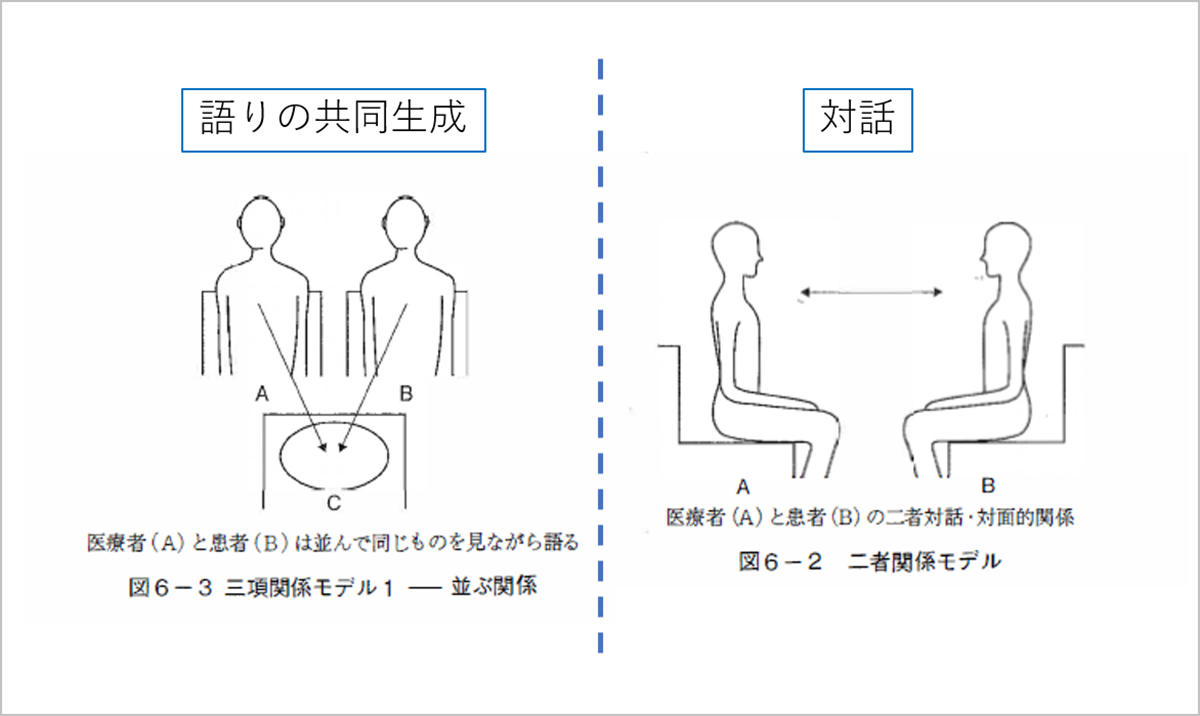

「『もの語り』は、人と人のあいだで共同生成されるものという考えから、『もの語り』アプローチでは、『対話』ではなく『語りの共同生成』という方法を用いています。『対話』が自己と他者による1対1の二者関係を前提にしたものであるのに対し、『語りの共同生成』は、自己と他者に媒介項を加えた三項関係を前提にしています。目と目を見つめ合ってそれぞれ違う意見をぶつける『対話』だと、自分の意見でも相手の意見でもない新たな考えが出てきます。しかしこれは、『語りの共同生成』の方法論を提唱されているやまだ先生も指摘されている通り西洋的な方法で、日本人には苦手なこと。それを避けるために媒介項、つまり間に何かを置くわけです」

――媒介項、つまり間に何かを置くというのは例えば?

「分かりやすい例でいうと、縁側での将棋なんかが良い例ですし、京都であれば鴨川を思い浮かべてください。カップルが横に並んで、二人とも川を見ながらしゃべっている。あれがまさに『語りの共同生成』です」

――なるほど!媒介項というのは対面で向き合わなくてすむよう、クッションのような働きをしてくれるものなんですね。確かに、日本人なら「語りの共同生成」のほうが、話を発展させやすい気がします。

――では、伊藤先生は、「もの語り」アプローチを使って、具体的にどんなことを研究されているんですか?

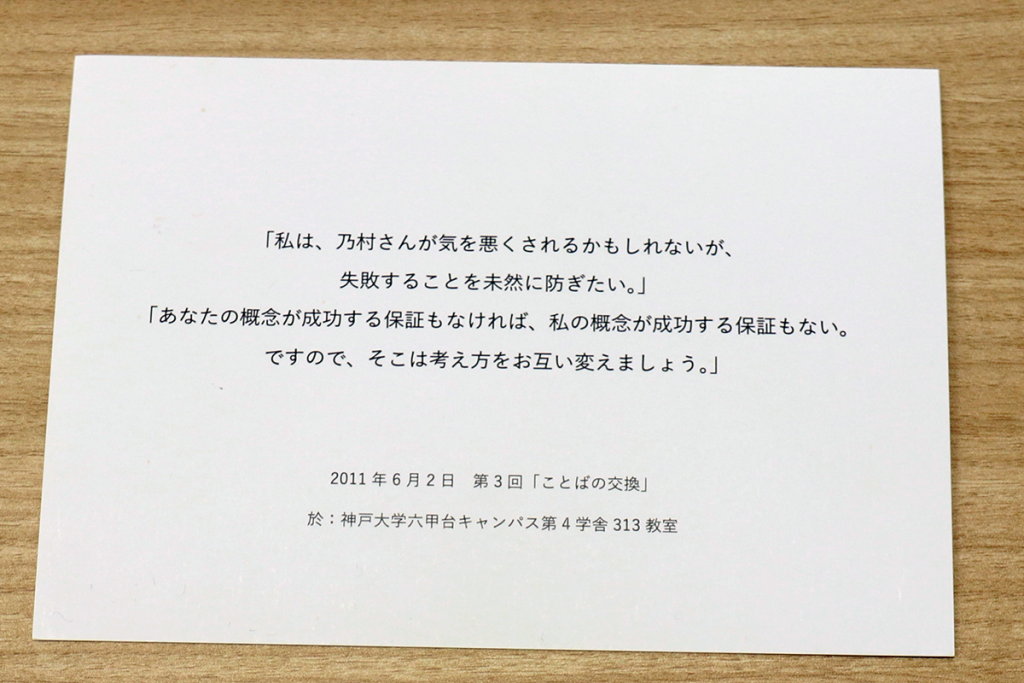

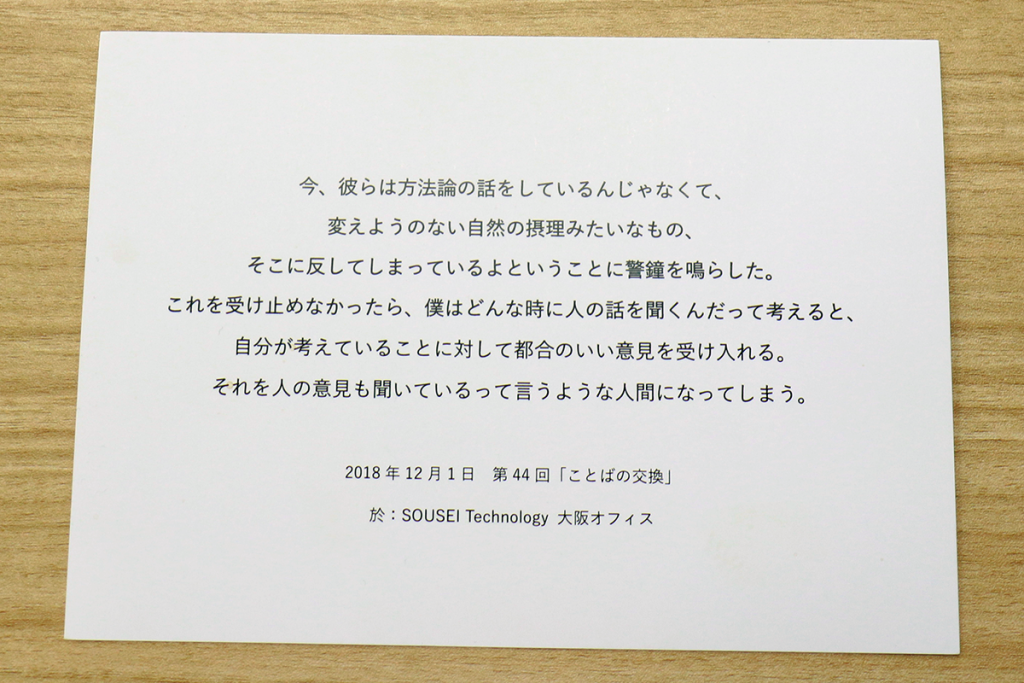

「2011年4月に出会った、起業家の乃村一政さんと『ことばの交換』と名づけた『語りの共同生成』を続けています。当時、私は博士後期課程の大学院生で、乃村さんは奈良県にSOUSEI株式会社という不動産企業を設立して9ヵ月ほど経った頃でした。『ことばの交換』はICレコーダーで録音して文字に起こし、その逐語記録は、京大名誉教授の梅棹忠夫の著書『知的生産の技術』で紹介されている手法に従ってカード化しています。自分が何をしゃべったのか記録をとって見える化をしておけば、読み直すことができますよね。『ことばの交換』では、これらの語録カードを媒介項としてともに見返しながら、乃村さんに自分のしていることを内省してもらう形で、2022年6月までに51回実施しました」

――えええ、11年間で51回も!? なぜ乃村さんを選ばれ、なぜ長年続けられているのでしょう。

「成功した起業家の語りは、みなさんありがたく聞くと思いますが、成功したあとの語りは科学的に考えてもバイアスがかかってしまいます。だから私は、成功した後のスティーブ・ジョブズの語りより、大学を辞めてすぐのスティーブ・ジョブズの語りの方がずっと聞きたいと思っていたんですよね。乃村さんに初めて出会ったとき、私は彼が、未来のスティーブ・ジョブズになると直感的に感じたんです。もし今後30年間、乃村さんの語りを記録することができたら、本当に聞きたいことが聞けると。すぐさま『ことばの交換』を提案し、快諾してもらいました」

――確かに、成功した人の思考や言動がどう変化していったのかは、成功する前からリアルタイムで追いかけていかないと、実際のところはわかりませんもんね。

「逆に事業が成功しなかったとしても、そこから得られる知見もあります。事実、この12年間で彼は、3社の廃業や倒産を含む事業の活動停止を経験しています。1社目のSOUSEI株式会社は今も存続していますが、2社目、3社目は創業したもののうまくいかず廃業しました。3社目の廃業はかなり金銭的にダメージがあるものでしたし、自信をもって進めた事業だったので、なかなかの落ち込みようでした。彼は成功すればこそ『ことばの交換』に価値があると思ったのかもしれません。廃業するにあたり、『ことばの交換』をまだ続けてもらえますかと問われました。でも、私からしたらこの取り組みに失敗はありません。私はこのときの廃業をテーマに論文をまとめ、日本ベンチャー学会で学会賞をいただきました。つまり、廃業の危機の渦中で試行錯誤していた乃村さんに私は救われたことになります」

――事業がどちらの方向へ進んでも研究成果は得られると。

「はい。この経験を今後に生かしていただくためにも、研究成果を見いだしたいと思っています。

ただ大事なことですが、そもそも優秀でなければ、何回も失敗できません。何億円の負債を出しても再チャレンジできるというのは、まわりに信頼されている証拠ですからね。その後、乃村さんは2018年に、SOUSEI株式会社から株式会社SOUSEI Technologyという会社を事業分社化しますが、こちらも2020年に倒産します。しかし彼のつくった株式会社マイホムという5社目の会社が、ZOZOTOWNを起ち上げた前澤友作さんによる『前澤ファンド』が出資する16社の一つに、4,000社以上のエントリーの中から選ばれました。彼の起業家人生は今もまだ続いています」

――何度も立ち上がる、とてもドラマチックなお話です。そういった人生を通じて得られた知見は、企業経営に限らず役立ちそうですね。

「実は、経営学というものは、企業の経営者だけが関係するものではなく、あらゆる環境下でどう生き抜くかを考えるうえで必要な知恵なんです。今後は、経営者に限らず幅広い方を対象に、『もの語り』アプローチを用いて研究を進めたいと思っています」

――「経営学=経営者のための学問」という訳ではないんですね。この手法の魅力を、どのあたりに感じていらっしゃいますか。

「研究者自身も当事者であることが面白いです。二人称的に対象者と関わりつつも、少し距離を置いて文脈から引き剥がし、理論化するという作業を行き来できる。それが、『もの語り』アプローチの魅力だと思います。『研究』は、通常、誰が行っても同じ結果が出る普遍性や再現性が求められますよね。ただ、この手法の場合、研究者自身も当事者として関わることになるので、対象者と影響を与え合うことも研究の一環と位置づけることができるんです。自分なりの見解を堂々と述べられる。そこにオリジナリティが生まれます」

――先生の「もの語り」が研究を左右する可能性があるんですね。それは、やりがいがありそうです。だけど当事者でありつつも、自分の考えを対象者に押しつける形になってしまっては意味がないじゃないですか。関わり方が難しそうですが、心がけていらっしゃることはありますか?

「これもやまだ先生が提唱されている概念ですが、相手と『並ぶ関係』をつくることですね。対象者が切羽詰まっているときに、『大丈夫ですよ』とは言いません。『何がわかるんだ』と思われますからね。私は相手の話に重なるような、同程度につらい自分の経験を話すようにしています。そうすると『その問題は、こうすれば解決できる』と答えを相手が提示してくれる。経営者の方は、他人の問題を解決するのは得意なんです。そこから自分の問題の答えにたどり着いてもらいます。そもそも経営者には、注意してくれる上司もいません。自分で気づく必要がありますからね。私は、経営学者が実務家や他分野の研究者らと語らいながら、経営学の知識の使用や創造をめざす『臨床経営研究会』というものを主宰しているんですが、困ったときや危険にさらされたとき、どうにか生き抜くための知恵が『臨床の知』だと考えています。それを創業経営者の苦悩や微細な変化から理論化しようと、研究を続けているわけです」

――そのためにも、対象者との関係性が重要になってきますよね。

「理想とするのは、操作的な関係ではなく、共愉的な関係です。つまり、一方が権威をもって搾取するのではなく、利害や関心は異なるけれど、ともに楽しめる関係性を、『もの語り』アプローチで築いていきたいと思っています」

――経営分野の研究者を目指されたのは、何がきっかけだったんでしょうか。

「実は、大学時代のサークルで英語劇の舞台監督を担当した経験から、テレビドラマの演出家になろうと制作会社に就職したんです」

――えっ?最初から研究者の道を歩んだわけではないのですか?

「はい。テレビドラマ制作の仕事は楽しかったんですが、ハードワークで体調を崩してしまって…。研究者を目指すようになったのは、その後に入った法政大学のビジネススクールで出会った、二人の先生の影響です。まず洞口治夫先生には、講義内容を的確に答えられることを、とても褒めていただけたんですよ。パソコンで講義内容を書き留めながら受講していたので、答えられて当然なんですけど(笑)。憧れの仕事を辞め、自己肯定感が低くなっていたところに、『記録こそが私の生きる道だ』と刷り込まれたように感じています。一方、入学当時73歳だった小池和男先生の講義をする姿がとてもかっこよくて、研究者に憧れを抱くようになりました。もちろん経営を学ぶこと自体も面白くて、もっと深く掘り下げたいという気持ちもありました」

――それで研究者を目指されるようになったんですね。

「『博士課程に行きたい』と小池先生に相談したところ、『研究は模倣から始めるしかない。いい研究者のもとへ行きなさい』と、とても適切なアドバイスをくださいました。洞口先生にも『君なら大丈夫だろう』と後押しされ、金井壽宏先生が書かれた『企業者ネットワーキングの世界』など、フィールドワークの本をご紹介いただきました。洞口先生は私に、フィールドワークの道を示してくださっているんだろうと受け取り、金井先生のいらっしゃった神戸大学の経営学研究科に進学したんです」

――ビジネスを学んで研究の道に進まれたのは、なんだか運命的ですね。京都大学の研究者になられた現在、京大にどんな印象をもたれていますか?

「空気を読まなくても許される、『変人』が過ごしやすい生態系があると思います(笑)。自分の好奇心のままに探究しても、いい意味で放っておいてくれる。変わったことをしても肩身が狭いどころかむしろ、歓迎されている気がするんですよね。『もの語り』アプローチは、経営学ではなく、心理学、社会学、医学などの領域で積極的に導入が進んだ手法です。以前は私の研究は正当性のあるアプローチとはみなされない傾向があり、学術雑誌に投稿した際には、門前払いを受けたこともあります。しかし、京大では、やまだ先生と直接交流する機会があったり、URA(リサーチ・アドミニストレーター)の方々にも『心理学の方法を経営学に適用・応用することは、とても価値がある』とご評価いただくなど、のびのびと研究に打ち込めています」

――新しいことに挑戦しやすい環境でもあるわけですね。伊藤先生が研究者として、最終的に達成したい目標はなんですか?

「小池先生が80歳のときに出版された本は、『日経・経済図書文化賞』に選ばれました。最後の著作は、86歳のときに出されています。梅棹忠夫先生も90歳くらいまで研究をされていましたし、今年で75歳のやまだ先生も『これからの10年はポエティック・リアリティの研究をする』とおっしゃっています。私もそうなりたいんですよね。私の寿命が90歳だと仮定したら、89歳11ヵ月25日まで現役の研究者として生きて、残り5日間の余生を過ごす。その5日間は、フィールドワークで記録したことや研究会の告知用のフライヤーなんかを好きなだけ読んだり、見たりして、いいことだけを思い出しながら過ごしたい(笑)。それを目標に、日々の研究生活に臨んでいます」