2020.04.23

特別リレー企画!おもろい先輩に聞いてみた ~おもろい大学にようこそ!~ #03

「住経験(じゅうけいけん)」というユニークな研究テーマを掲げる、工学研究科建築学専攻の柳沢究准教授。京大で建築を学んでいた学生時代、1年間休学し、中国からポルトガルへユーラシア大陸横断の旅に飛び立ちました。その経験が後の建築家や研究者としての活動に大きな影響を与えたといいます。現在の取り組みから、その原点となる学生時代のお話まで、インタビューで迫ります!

――柳沢先生は「住経験」というユニークな研究テーマを掲げられていますね。

「はい、実は『住経験』という言葉は、 私がある時期から使っている造語で、ある人がこれまでに住んでいた住宅とそこでの暮らしの経験を指す言葉なんです。どんな家にどんな風に暮らしていたかの経験を、住経験と呼んでいます。住宅という最も身近な建築、最も長い時間を過ごす空間について考えるとき、ほとんどの人は自分の今までの暮らし方を基準にして、住宅の良し悪しを判断します。であれば、建築家が住宅プランを立てるときにも、依頼者の『住経験』を把握しておくことが大事ではないだろうか…。そんな発想からこの研究を始めました」

――テーマを見出したきっかけは何だったのでしょうか?

「2008年から設計の個人事務所を京都で5年ほど主宰していた時期がありまして。主に住宅の設計や町家などの古い建物のリノベーションを手掛けていたのですが、自分では面白いと思うプランを提案しても意外と受け入れてもらえなかったんです。例えば、今でこそ珍しくありませんが、土間のある間取りを『土足で家と庭を行き来できるし、ちょっとした作業ができて便利ですよ』と提案しても、『土間のある家で生活したことがないから想像できない』と断られたりするんです。でもある依頼主は、『土間、いいですね!』と好意的な反応を示してくれました。その反応の差に疑問を感じて、いろいろと尋ねてみると、その人は、子供の頃に土間のある家に住んでいて、土間部分でお店をやっていたんです。当時の賑わいを楽しい住経験としてお持ちだったから、土間のある家を良いものだと受け入れられたのだと思います」

――なるほど。住経験から設計プランの良し悪しを判断するというのは、そういうことなんですね。

「世の中に、面白い魅力的な家を増やしたくても、住経験にアプローチしないと建築家の独りよがりなプランになってしまうなと実感したわけです。それで、研究者として大学に戻ったときに、住経験をテーマとして取り組んでみようと思い、研究を始めました」

――先生の研究室では、「アジアの伝統的居住空間の変容」と「居住空間の再編」という研究テーマも掲げていますよね。

「この2つは、主に伝統的な建築物や居住空間、歴史的町並みなどに対して、『変わるものと変わらないもの』はなんだろうと考え続けてきた、私の根本的な関心に根ざす研究テーマです。『アジアの伝統的居住空間の変容』では、インドをはじめとしたアジア圏を対象に旧市街などを現地調査し、伝統的な住居や施設がどのように分布し、現在はどのように使われているかについて図面をつくったり、地図に落とし込んだり、話を聞いたりしながら調査しています。伝統的住居は昔の生活スタイルにあわせて作られているわけですから、現代的な生活とはズレが生じます。その中で、『変わるものと変わらないもの』とは何なのか。変わらざるをえないものと変われないもの、変えたいものと変えたくないもの、変えるべきものと変えるべきでないものを考えようという研究テーマです。この関心は、私が学部生時代にバックパッカーとして旅をした経験から生まれたもので、博士論文もこれがテーマでした。

一方、『居住空間の再編』は、『変わるものと変わらないもの』について実践を通して考えようという研究テーマです。具体的には建物をリノベーションするときや、古い建物が残る街で開発を行うときなどに、変えずに残すべきものはどれで、変えても良いものは何かを、その都度考えようというものです。こちらは建築家でもある私の経験に根ざしたテーマですね。町家の改修やまちづくりのお手伝いを、私個人や研究室で取り組むことがあるのですが、そのときに専門家の立場で判断することも大事です。そうしたところにつながれば良いと思っています」

――なるほど。すべて先生の経験に根ざした研究テーマであり、テーマとして共通するものがあるように感じました。

「そうですね。『アジアの伝統的居住空間の変容』、『居住空間の再編』については、どちらも要は建物や空間、街の価値は何かという話なんです。私はその中で『土地の固有性』、つまり、その土地らしさ・ユニークさ・個性といったものこそが、一番失ってはいけないものだと考えていて、それが何かを知ろうとしています。おそらくそのような固有性とは、歴史のある時点でできあがったものではなく、形成と変化を積み重ねるプロセスそのものなのではないかと考えています。『住経験』は、その人の中での、『変えられるものと変えられないもの』は何かを見極めるという、より『人に寄ったアプローチ』です。現在は、個々人の住経験を収集しているところですが、将来的には集団的なレベルでの住経験を見ることで、その地域の習慣や住文化がどのように変化してきたのか、それが実際の空間・建物にどう反映しているのかを見ていきたいですね。焦点こそ違うものの、めざしているものは通じています」

――住経験の研究についてもう少し詳しくうかがいたいです。具体的にどんな活動をしているんですか?

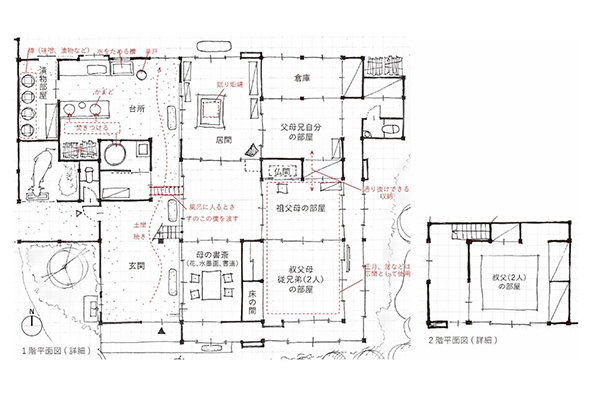

「『住経験インタビュー』と呼んでいる聞き取り調査が基本です。聞き手が両親や祖父母といった身近な人を対象に、これまでどんな家に住んで、どう生活してきたのかを取材します。そして、その内容をもとに、家具の配置などの暮らしぶりがわかる要素を加えた平面図(間取り図)を復元していきます。スタートした2013年の段階では、私の前任校の名城大学建築学専攻の院生に授業の中で取り組んでもらっていました。2017年に京大へ移ったことを機に、他大学などの先生方に共同研究として協力してもらうことにして、今は京大だけでなく、北海道大学、明石工業高等専門学校、近畿大学、大阪工業大学、慶應義塾大学の学生(毎年約100人)が住経験インタビューを行っています。2023年度の時点で、約500人のレポート(約3,000の住居)のデータが蓄積されている状況です」

――3,000もの住居のデータですか!!それは面白そうな取り組みですね。住経験インタビューから、どんなことが見えてきたんですか?

「まず、見たことのない住まいや生活の事例が出てきます。建築の専門家である私が見てもびっくりするような、暮らし方をしている人がいるんです。それが一番、面白いですね」

――どんな住まいや暮らし方をしている人がいるんでしょう?

「例えば、食事をするダイニングルームに、お父さんのクローゼットが造り付け家具として組み込まれている家がありました。このご家庭では、お父さんがキッチンで着替える癖があって、前の家ではキッチンカウンターに服が山積みになっていたそうなんですね。それで、新築を建てるときに、習慣を変えるんじゃなくて家の方を習慣に合わせてしまったという例です。他にも、民宿を営み、そこを住居にもされている方の間取りや、あとこれは割と珍しくないのですが、隣り合わせの2軒の家やマンションの2室をつなげて暮らしている方の間取りなんかもありました。実は私も少し変わった間取りの家に住んでいて、京都の学生アパートだった物件を買い取り、部屋をつなげて暮らしています。改修中は、森見登美彦さんの小説『四畳半神話体系』のような、部屋が延々と続く景色が生まれて、大変面白かったです」

――住経験インタビューを続ける中で、何かわかってきたことはありますか?

「住み方って本当にいろいろあるんだなと考えさせられますね。住経験インタビューを見ていると、自分が思っているほど自分の住経験って普通じゃなかったり、標準的な住み方ってないんだなってことだったりと、色々気づかされます。誰しも自分の住経験をもとに、『いい住まい』を追求しますが、住経験は十人十色だと知っておかないと、自分の価値観を押し付けることになりかねません。これは建築家や設計者、研究者はもちろん、それを志す学生にとっても有意義な学びだと思うんです」

――なるほど!「住」やその価値の多様性に気がつくわけですね。ちなみに、今後、住経験の研究は、どのように展開されていくのでしょうか?

「評価、計画、学び、蓄積という4つの視点で取り組んでいこうと考えています。『評価』では、住経験インタビューを分析して、人はどのように住まいに対する考え方を形成していくのか解明することをめざします。『計画』では、家を建てる際に、建築家が依頼主の住経験をうまく引き出し、設計に活かせるようなノウハウの確立を試みます。そして『学び』では、住経験インタビューの教育効果を論じたいと考えています。私は建築を勉強してる学生は、必ず一度は住経験インタビューをしてみるべきだと思っていて、その必要性を実証したいんです。最後の『蓄積』は、住経験インタビューのデータベース化です。単純計算で現在3,000もの住居のデータが蓄積されており、毎年さらに増えていきます。これをデータベース化して整理することで、サンプルの偏りはあるものの、近現代の住文化とその変化を描きうるように思います。私はそれを『生きられた家データベース』と呼んでいて、オンラインで広く一般に公開できるものを将来的につくりたいと考えています」

――データベース化までいくと、住経験という考え方の認知度が一気に広がりますよね。

「ゆくゆくは住経験を考えることが一般常識になり、実際の設計に活かされていくような世の中になるとうれしいです。また住経験の考え方は、日本に限らず世界的に使えるものですので、異文化理解ツールとしての役割も担えるのではと考えています。ある国・ある地域の住経験を集めることで、習慣や住文化が見えてくるでしょうし、それを各国の大学で収集して国際的に共有すると面白いと考えています」

――国際発信を視野に住経験の研究に力を入れている先生ですが、京大生時代はどんな学生だったんですか?

「よくいる大学生だったと思います。初めて下宿して、浮かれていろんなサークルに顔を出したり、あちこちに行っていろいろと手を出して失敗をしたりして……。私、森見登美彦さんの小説が好きなんですけど、彼と僕は同年代で、学部は違うものの生活圏が被っていましたから、すごく共感するんですよね。まさに彼の小説に出てくるような大学生だったと思います」

▼(ザッツ・京大:過去の記事)森見登美彦さんの対談記事はこちらから!

――大学2回生を終えた段階で、1年休学してバックパッカーとして旅に出られています。これはどんな理由からだったのでしょうか?

「いろいろと不完全燃焼だったんですね。そもそも建築学科を選んだのが、建築に興味があったからではありませんでした。物理が好きだけど完全な理系でもなく、歴史や文学も好きで、絵もまあまあ上手ということで、自分の得意を活かすなら建築学科かなと。そんな理由からだったんです。だから建築設計の授業が始まると、何から考えて設計すればいいのかがわからなかったです。機能性から考えて設計してみても『そんなの面白くない』と先生にダメ出しされることが続き、混迷してしまったんです。また20歳という青年期特有の思い込みもあって、自分は世の中を知らなすぎるんじゃないか、何か困難にチャレンジすべきじゃないかと考えて、バックパックをかついで旅に出ることにしました」

――その旅で、建築の魅力に気づかれたのでしょうか?

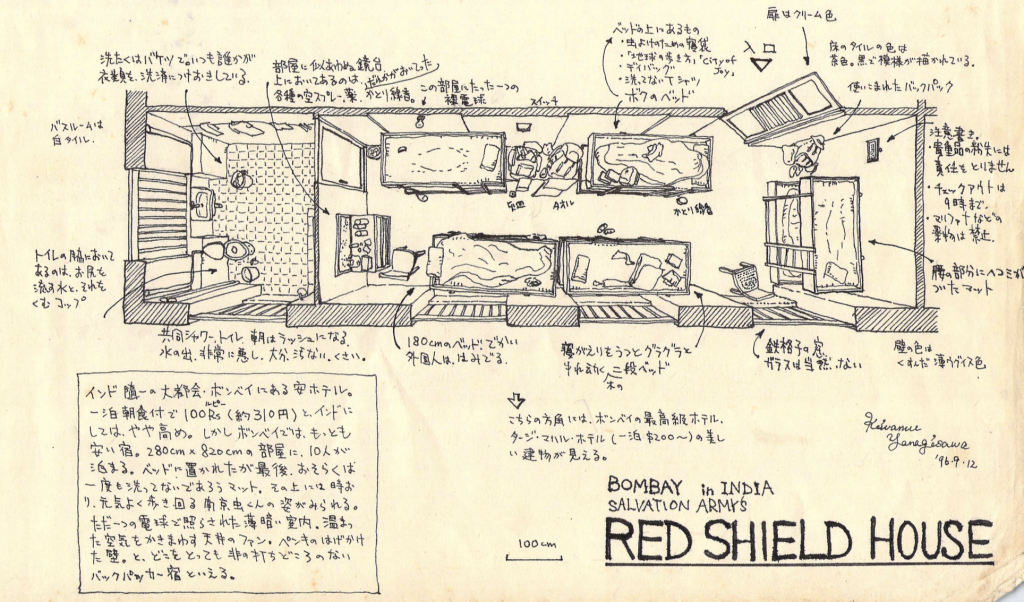

「ええ。やはり建築学科で2年間学んでいましたから、旅でも建築を中心に見て回るわけです。カンボジアのアンコールワットにトルコのアヤソフィア、ギリシャのアトス山の修道院など、挙げ出すときりがありませんが、建築の壮大さや荘厳さに圧倒されるという経験をして、『建築すげえ!』と痛感したんです。また後の研究フィールドになるインドのヴァーラーナシーや、中国の麗江、トルコのカッパドキア、ギリシャのサントリーニ、イタリアのフィレンツェと、さまざまな集落や歴史ある街を見て回ったことで、建築ってそういう風景や生活の場所を作る、本当に大事な役割があるんだなと、ようやく理解したんですね。そうか、そういうことを考えて建築設計をすればいいのかと気づいたことで、3回生以降は集中して学ぶことができました」

――修士時代にまたインドのヴァーラーナシーに行ったのも、このときの経験が大きかったんですか?

「そうですね。またそういうところに行きたいなと、海外の集落や古い街を研究しているゼミに入り、ヴァーラーナシーを研究対象にしました。ヴァーラーナシーというのはヒンドゥー教の聖地で、川沿いで死体を焼いてそのまま流すとか、牛がたくさん歩いているとか、皆さんが思うインドらしさを煮詰めたような街なんですよ。ここなら絶対に面白い研究ができるだろうと」

――そうした学生時代の経験が原点となり、「建物や街の固有なもの、変わるものと変わらないものは何か」という視点が生まれ、先にうかがった研究テーマにつながっていったんですね。

「そうですね。ただ、大学で学んでいた頃は研究より建築の設計をやりたいと思っていました。博士課程在籍中に建築士資格をとり設計事務所を立ち上げ、博士号取得後は、建築設計の仕事に専念しました。ですが、5年ほどやってみて実感したのは、『設計の仕事は楽しいけれど、経理とか営業とか、事業経営的なことを考えるのが自分はホント苦手なんだな』ということです」

――まさかの気づき! でもこの5年があったからこそ、今の研究につながる「実感」が生み出されたんですね。

「振り返ってみると、自分は設計がやりたかったというより、設計のベースとなることを考えるのが好きなんだなと気がつきまして。要は、設計事務所時代にも自分で住経験インタビューみたいなことを依頼主にしていて、そのときから、設計よりもこの人はどういう生活をしているのかといったことへの興味の方が強かったんですよ。それでやっぱり研究を仕事にしようと考えるようになり、今に至ります」

――バックパックで旅をしたのはもちろん、在学中にいきなり設計事務所を立ち上げたり、そこから研究者に転身するなど、なかなか破天荒な人生ですね。

「いやいや、お恥ずかしい。でも当時は根拠もなく就職しなくても自分は大丈夫だと考えていたんです。またそうした普通にこだわらない生き方に魅力を感じたのは、京大の自由な空気に触れたからかもしれません。だから今の学生に対しても、好きなようにやったらいいと思うんですよね」

――あらためて、先生が考える京都大学の魅力とは何でしょうか?

「京都大学の持ち味は反体制・反主流だと思うんですよね。現在のメインストリームからあえて逸れて、それぞれが大事だと思うことを突き詰めていく。そこに京都大学の意義があるし、魅力があると考えています。また京大生は、私たち教員とも対等に話ができるほど優秀で、自信があり、とても生意気です(笑)。でもあまり遊んだ経験がないから不器用で、反骨の心意気を持ちつつも、それをどう扱ったらいいか迷いながら頑張っています。そのアンバランスさが京大生の良さじゃないでしょうか。こうした京大や京大生の生き方に惹かれる高校生がいたら、ぜひ京大に来てほしいと思いますね」