2017.12.20

最高の焼きイモ体験を!~スーパー安納芋プロジェクト始動~

京都大学には歴史の長い天文同好会「KUALA(クアラ)」があることをご存知でしょうか。他大学からも入会することができるサークルで、学部や大学もさまざま。そんなKUALAの会員数はなんと約100名。

今回はKUALAの皆さんに活動内容や星空の楽しみ方を聞いてみました!注目の天文現象やおすすめの観望スポットも聞いたので、この夏の天体観測にきっと役立つこと間違いなしです!

KUALA は、1963年に北海道で観測された皆既日食をきっかけに翌1964年に創立され、今年60周年を迎えました。歴史のあるKUALAの活動や、天文の楽しさについて教えてくださったのがこちらの3人です。

★第60代会長の佐藤克さん(理学部2回生)★

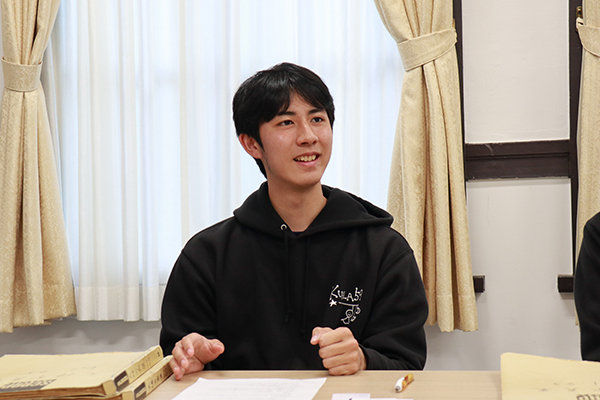

中学の修学旅行で長野県の乗鞍高原を訪れた際、星空を見たことがきっかけで天文好きに。小学生時代にもらった望遠鏡を今でも愛用中。推しの天体は「いつ見ても輪っかがかっこいい土星」。

★副会長の小倉詩香さん(理学部2回生)★

幼い頃からプラネタリウムや星座の神話が好きだったそう。高校で天文部に入り、天文好きの気持ちが再燃!双眼鏡で見る星の美しさにとりつかれたとのこと。推しの天体は「宝石箱みたいに星が集まるおうし座プレアデス星団(すばる)」。

★望遠鏡管理担当の坂上優太さん(農学部2回生)★

元々科学が好きで、高校の天文部で初めて天体写真の撮影に挑戦し、すっかりトリコに。

推しの天体は、その時に撮ったという「色鮮やかなオリオン大星雲」。

\3人の推しの天体はこちら/

KUALAの主な活動は星を見ること、すなわち「天体観望」です。その日の条件にあわせて星を求め、見えやすいフィールド(観望地)に出かけているそうです!時には、京大構内で観望し、時にはレンタカーを借りて奈良県や三重県まで出かけるのだとか。どうやらKUALAの活動はけっこうアクティブのようです!

――KUALAではいろいろな観望イベントがあるそうですが、どのようなものなんでしょう?

小倉さん「まず1つは、月1回週末の土日に『観望会』を開催しています。KUALAには望遠鏡やカメラ、赤道儀(天体望遠鏡専用の架台)など共用の機材があるので、道具がなくてもOK。私物を使う会員もいます。そしてもう1つ、観望会以外の晩に行う『出撃』というものがあります。これは、観望会よりフットワーク軽めのもので、前日から当日の昼ごろまでに開催が決まって少人数で観望地に行って翌朝帰ってくるという突発的なイベントです」

――なるほど、『出撃』は、その名の通り「よし!行くぞ!」的なものなんですね(笑)。ちなみにどこかに泊まったりはしないんですか?

小倉さん「観望会も出撃も、基本的に宿は取らずにずっと星を見ます(笑)。出撃の日は、運転しない人は帰りの車で寝たり、午前中に仮眠をとったりして講義に出ます」

なぜ観望会と出撃に分かれているのかを聞いてみると、「新月の前後一週間が天体観望の大チャンスだから」とのこと。明るい月が出ていると一気に星が見えにくくなってしまうのだそう。

観望会は新月に近い週末に開催されますが、雨天ならもちろん中止。新月の前後で空も晴れているとなれば、平日でも「星を見に行きたい!」という天文好きの思いがまさって 、「出撃」するというわけなのです。

また、合宿が春・夏・冬の年3回に行われていて、夏休みには4泊5日で長野県乗鞍高原へ、冬には2泊3日で和歌山県すさみ町へ出かけるのが恒例とのこと。40人 ほどが参加するとのことで、大人数で星を眺めるのはすごく楽しそうです!

その他にも、大学の「11月祭」(NF)にはプラネタリウムの上映や天体写真の展示販売、天体モチーフのカレンダーやレジンアクセサリーの販売などを行っています。

ドーム式プラネタリウムの投影機はその名も「タマ三郎」。最小0.3ミリ、約1万5000個の穴を手作業で開けて星空を再現したという、KUALAの先輩お手製のオリジナル品です。メンテナンスやナレーションも会員が担当。プラネタリウムの上映は毎回大盛況!NFに遊びに来た際はお見逃しなく。

――皆さんは大学に入る前から星が好きだったそうですが 、高校と大学で活動に変化はありましたか?

佐藤さん「高校までは観望地へ行くにも保護者と一緒でないといけなかったですが、大学生になると自分で車を運転したり、夜に遠くへ出かけたりできるようになりました。自分の責任で自由に活動できるようになったことが、大学に入ってからの大きな変化です」

坂上さん「そうですね、活動範囲が広がるというのは大きくて。都会では明るい星しか見えないのですが、観望地に行く機会が増えて、文字通り『満天の星』が見られるようになりました」

小倉さん「大学に入ってから望遠鏡や天体写真にも興味が湧いて、天文の楽しみ方が広がりました。自分で知識を深めつつ、まわりの詳しい人に教えてもらえるのもいいところです」

なるほど、約100人が集まるKUALAでは、星との向き合い方も人によりさまざま。星を見ながらおしゃべりを楽しむ人、カメラや画像編集の技術を極めたい人、ドライブや旅行が好きな人などが在籍しています。

いろいろなスタイルの同好の士と出会い、天文への興味を深められるのがKUALA、大学ならではの楽しいところなんですね。

ここからはKUALAのみなさんがおすすめする2024年夏以降に注目の天文イベントや、近畿圏の観望地をご紹介します!

【天文イベントその①】都会でも見れる!ペルセウス座流星群

坂上さん「大阪や京都市内でも、10分から1時間ほど粘れば数個は流星を見られると思います」

小倉さん「流星群を見る場合は、とにかく視界を広くとるのがコツです。どこに流れるかわからないので、1点を見るのではなく、空全体を眺めるといいですね」

【天文イベントその②】夏が見頃!天の川

坂上さん「星のよく見える場所でないとなかなか見えづらいのですが、夏は、天の川の中心方向を見ることができるので、すごく濃く見えるオススメのシーズンです。ちなみにベガ、アルタイルは、七夕の織姫、彦星です」

余談ですが、小倉さんが「天の川は数十億年後には他の銀河 と衝突して、今の姿は見られなくなると言われています」と話していたのも印象に残りました。永遠に思える星空もいつかは変わってしまうんですね。

【天文イベントその③】人生唯一のチャンス!紫金山・アトラス彗星

紫金山(しきんざん)・アトラス彗星は、2024年9月末から11月上旬に接近予定。10月中旬から下旬は街なかでも観望のチャンスがあるようです。

坂上さん「非周期彗星なので、一度接近したら再び地球に接近することはない彗星です。かなり明るくなると予想されており、京都からも肉眼で見られるのではないかと期待されています」

今年はそんな激レアの彗星が見れるのですか! よく知られたハレー彗星だと確か76年に一度とかですよね。でも、これは本当に最初にして最後の出会いになるんですね……。

――KUALAがよく訪れるおすすめの観望地も伺いました!!

京都府北部、丹後半島の付け根に位置する大江山。

大江山には4つの頂上がありそれぞれ開けた展望が楽しめます。

夏の天の川は南の方角に見えるため、南側が開けていて、

街明かりが少ない方が観望しやすいとのこと。

奈良県の北東部、三重県との県境にも近いみつえ高原牧場。

標高約700mの位置にあり、南の眺望がよく、人気の観望地です。

KUALAが冬合宿で訪れるすさみ町。

和歌山県南部にあり、南側に太平洋が広がる絶好の観望地です。

紀伊半島の海岸から見る星空が特におすすめで、

冬でも温暖のため道路が凍結しないのも良いところ。

ちなみに、最近では「電視観望」といって、望遠鏡に天体用カメラを取り付け、パソコンの大画面でリアルタイム映像を見られる新しい形の観望にも取り組んでいるそうです。銀河の細かい構造や星雲の鮮やかな色まで見えるとか!天体の楽しみ方がますます広がりますね!

――星を見る時のコツはありますか?

佐藤さん「とにかく一番やっかいなのは光です。街なかでも街灯を手で隠すだけでけっこう見え方が違います。暗さに目が慣れるまで15分ほどかかりますが、明るさに慣れるのは一瞬なので、スマホの画面などは要注意です」

プチ情報・・・目の細胞の性質で赤色は明るさとして認識されにくいため、坂上さんは真っ赤な壁紙をスマホのロック画面にしているそうです!

実はここまでに登場した美しい天体写真は、すべてKUALAの会員が撮影したものです。歴代の作品が収められているというスクラップブックを見せてもらいました。

――天体写真はどうやって撮られているのでしょうか。

坂上さん「長時間露光で、たとえば 120秒かけて1枚を撮影するのですが、その間にも日周運動により星は動いていくため、星を追いかけながら何枚も撮っています。さらにノイズを減らすために同じ画像を複数枚撮って、合成して仕上げます。普段は30枚ほど撮影しています」

ということは、単純計算でも1枚の写真撮影に1時間!しかもカメラの技術に加えてデジタル画像処理も必要。きれいな天体写真は、時間と労力の結晶だったのです。

小倉さん「目ではモヤモヤとしか見えない天体も、天体写真に撮ると星雲の色や銀河の渦巻きが細かくわかるんです」

スクラップブックにはKUALAの活動で撮られた作品に加えて、会員個人が海外で撮影した作品も収録されています。写真と一緒にカメラの設定や画像処理の手法も記録されており、これから天体写真を始めたい人にとってもノウハウの宝庫です。

――スマホのカメラで天体写真を撮ることはできますか?

坂上さん「最近のスマホだと10秒から30秒くらい長時間露光ができる機種もあるので、性能が良ければ天の川なども撮れます。固定して動かさないのがコツで、三脚を使うか立てかけるなどするのがおすすめです」

――中高生に向けて、KUALAからのメッセージをお願いします。

小倉さん「KUALAは歴史の長い同好会です。色んな分野で活躍する先輩に話を聞けますし、大学にも機材を使わせてもらっていて、自由に活動できるのがありがたいと感じます。京都大学には自分のやりたいことを、周りを巻き込んで実現できる環境が揃っています。もしも、やりたいことが『星を見る』ことだったら、KUALAで一緒にそらを見上げましょう!」

坂上さん「『星を見る』ことにおいても京都は立地に恵まれています。四方が山や海に囲まれていることで、 空を照らす明かりが少ないため、暗い天体まで見ることができます。また、京都から車で気軽に出かけられる観望地が多く、それでいて大阪を含め都市圏も近いので活動しやすいです。宇宙を見ると、時間や空間、そのスケールの大きさを感じて、悩みがどうでもよくなってきます。行き詰まることがあれば、美しい星を見てリフレッシュしてみてはいかがでしょうか」

佐藤さん「KUALAの雰囲気が好きという会員が多いです。これからも『星を見る』ということを大切にして、望遠鏡やカメラを扱いたい人だけでなく、のんびり星を見て話したい人も、夜のドライブを楽しみたい人も、誰もが居心地のいいサークルでありたいです。受験勉強は大変だと思いますが、疲れたら星を眺めて(笑)、休憩してください」

―佐藤さん、小倉さん、坂上さん、ありがとうございました!

取材中、大好きな天文の話をしている3人の姿はとてもキラキラ輝いていて、星に対する熱い想いが編集部にも伝わってきました。自分の好きなことや夢中になれることを見つけることは、とても大切なことだとあらためて気付かされた取材でした。

インタビューの後、定期的に開催されている例会にもお邪魔しました。新入生を迎えての例会ということで、現役部員や入会希望者数十人が集合。机の上にはボードゲームなどもあって和気あいあいとした雰囲気です。

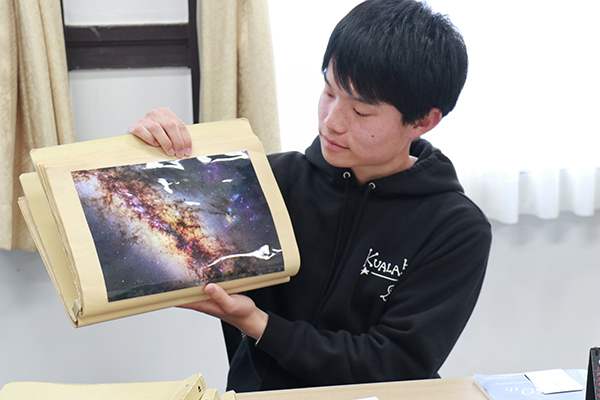

例会後、三重県鵜倉園地へ出かけるとのことで、その前知識として、坂上さんがこの時期見られる天体について、写真を交えながら新入生に解説をしている様子がこちら。

この日は、新月の直後で空は雲ひとつない快晴。佐藤さんと小倉さんも「すごく楽しみです!」とわくわくが隠せない様子で「出撃」しました!

ちなみに、KUALAは夏休み前まで入会を受け付けているとのことなので、興味が湧いた在学生の方はぜひのぞいてみてくださいね。

【天文同好会 KUALA】 ● 公式サイト ● インスタグラム@kuala_hp ● X(旧Twitter)@kyodai_tenmon