2023.07.26

流れを理解することで、生き物の姿が見えてくる!「微生物流体力学」はミクロの世界の...

こんにちは、「ザッツ・京大」編集部です。

来週からは、もう師走。

秋も終盤を迎え、本格的に寒くなってきました。

さて、そんな中、みなさんにお届けしたいのは、熱いこちらの方々。

(記事中の画像は昨年度のものなど活動可能時期に撮影された提供写真等を使用しています)

そうです、京都大学応援団!(ドドーン!)

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、スポーツのあり方も変化を余儀なくされるなか、同じように「応援」も変化を余儀なくされました。

しかし、だからこそできることがある!と立ち上がったのが、京都大学応援団。

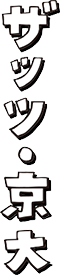

今年の4月には、全国の大学応援団に声をかけ、SNS上でエールを日本中に響かせました。

今回は、史上類を見ない状況下での応援に取り組む、第六十四代京都大学応援団に迫ります!

取材するのは、その「全国大学応援団」を立案した人物、京都大学応援団・団長の森谷勇志さん(農学部4回生)。

オンラインでの取材ですが、編集部の要望を快諾して学ラン姿でバシッと登場してくださいました。ありがとうございます!

取材前日は晴天のもと野球部の応援だったそう。よく見ると、マスクの日焼け跡が……。

――まずは全国を応援でつないだ「全国大学応援団」について教えてください。これはどのような取り組みなんですか?

「これは、コロナ禍でどんどん落ち込んでいきそうな社会を元気づけるため、今できる最大限のエールを送るために企画しました。いつもなら対戦相手の大学はいわば「敵同士」。でもこの企画には全国25大学が賛同してくれて、各応援団が『日本全体を応援しよう』というテーマで動画を作成し、2020年4月8日に一斉に公開しました」

京都大学応援団が中心となってつながった「全国大学応援団」。(画像は全国大学応援団のTwitterアカウント(https://twitter.com/2020ouendan)より)

――なんと! 敵味方を越えて日本全体を巻き込んだんですね。

「はい。第六十四代京都大学応援団は、活動理念として『鑑(かがみ)たれ』という言葉を掲げています。 自分たちの行動を鑑として、他の人にも思いを伝播させていくという意味が込められています。活動が制限されている中でも精一杯応援する!という姿勢を見せ、全国に輪を広げようと考えました」

――現在、応援団の活動はどうされていますか?

「以前と同じ活動とはまだいかないので、オンラインでできることに切り替えています。例えば、試合会場に実際に応援に行けないこともあるので、応援動画を撮影し、大会を控えた部に事前に届けるなどしています。これまでに、 ヨット部やウィンドサーフィン部などへお送りしました。最近は少しずつ、対面での活動も再開していて、昨日は野球部の応援に行きました。とは言え、できることに制限はあって、座って拍手を送るのみですが、それも大事な『応援』です」

――なるほど。 普段であれば、どんな応援をされているんですか?

「京都大学応援団は、リーダー部、ブラスバンド部、チアリーダー部の3部で、それぞれ振り・演奏・踊りでさまざまな人・団体を応援しています」

左からリーダー部、チアリーダー部、ブラスバンド部。「応援団」は大学からはじめる人も多く、ブラスバンド部も「楽器に触ったことがなかった」部員も多いそうです。

――京大応援団の特長ってありますか?

「そうですね。まず一つは、他大学に比べても、3部が一体感を持って全員で活動できているという点です。競技によっては、楽器やチア衣装が使うことのできない応援もあるのですが、京都大学応援団はそういう時もブラスバンド部やチアリーダー部も参加して全員で応援します。これは他の大学だとあまりないことです。そしてもう一つは、京大は団員の人数が少ない分、個々の力を重視しています」

――「個々の力」ですか。

「はい。とても単純に言ってしまうと、応援において『数の力』というものは大きいです。ただ、たとえ相手の応援団が100人でこちらの応援団が18人だとしても、私たちは常に1人が5人分くらいの音やパフォーマンスを出すつもりでやっています。一人ひとりを大事にして、全員で力を合わせていく。絶対に『応援の力』としては負けない気持ちです。実際、野球部の開会式などは応援できる人数に制限があるんですが、同じ人数なら京都大学応援団の声の大きさは圧倒的だと感じています」

ヨット部に送った応援動画。それぞれの場所から、それぞれができる形で。一挙手一投足にこめて送られる思いに胸が熱くなります!

――すみません、応援団は「熱血!」なイメージが勝手にあるんですけど、実際はどうですか?

「そうですね。私が1、2回生の頃は、例えば練習では必ず先輩からなにか指導がありました。自分では『うまくいった!』と思った時も必ずです。それは、上回生になった今は自分もよくわかるのですが」

――自分では十分できたと思っても、そうではないと。

「はい。ただそれは、例えばリーダー部で言えば、真夏の炎天下で学ランを着ていても強い表情をずっと作り続けることなど、練習の時から本番を強く意識しているからです。練習でできないことが本番でできるわけがない。そして、練習以上のことをするのが本番です。もし、試合本番のチャンスが続く場面で、応援の勢いが途中で落ちたら、選手に不安感を与えるかもしれません。なので、一度応援がはじまれば、体の動きや声の大きさは絶対にキープ。最低限でも、キープです。そこからさらに盛り上げていくのが応援団です」

全力エールの裏には、常に本番を見据えた日々の鍛錬があるのです。

――本番を見据えればこその練習ということですね。先輩・後輩の関係はどうですか?

「各団員の役割がしっかりしている分、上下関係ははっきりしています。だから、私は下回生のときは上回生の幹部はまるで神様のように思ってました(笑)。でも、私が団長になったときは対等に付き合おうと意識しました」

――おお。それは、どうしてですか?

「高校の体育祭で応援団団長を務めたのですが、大きな任務を前に『一人ではできない』と息詰まった時、厳しい上下関係を築くよりも、礼節をもって力を借りることが、団体活動を進める上で大事だと気が付いたからです」

――礼節をもって力を借りる……まさに団をまとめる「団長」の言葉ですね。

――今回のコロナ禍で、応援に対してなにか変化はありましたか?

「今はリーダー部の振りや楽器演奏などのいつもの応援手段ができない状況です。でも、だからこそ『応援の本質』を見直すことができたと思っています。例えば、今回の野球部の試合では、限られた人数で拍手するしか応援方法はありませんでした。でも、どんな手段であれ、選手たちに力を送りたいという気持ちをもって伝えれば『応援』です。きっとそれが応援の本質であり、応援団全員が共通して持っている思いなんです」

―いつもと違う状況だからこそ見えた「本質」ですか……! しかし、みなさんが全力で応援を続けられるモチベーションは何でしょうか?

「私たちは、選手のみなさんの頑張りをすべてではないけれど知っています。厳しい練習に耐えてようやくつかんだスタメンで、なんとか勝とうとしている。その過程や境遇に同じ京大生としてとても共感します。『それだけ頑張っているのだから、勝利をつかんでほしい』。そういう思いで、団員一同応援しています」

応援の表現方法は違いますが、各部の団員が目指す目標は同じ。「チアリーダー部は常に笑顔で応援するという表現をしています。でも『自分の限界まで応援する』という根っこの思いは同じです。厳しい時ほど笑顔を忘れないようにしています」とはチアリーダー部所属・広報担当の黒田あかりさん談(前列中央)。

――勝利の瞬間に立ち会えることが、応援のやりがいのひとつですか?

「そうですね。応援が勝利に繋がったと実感できるのは、やはり、やりがいになります。とは言え、慢心しないように『勝ったときは選手のおかげ、負けたときは応援の力が足りなかったせい』と考えるようにしています。勝ち越していても最後まで気を緩めず、負けていたとしても絶対に諦めず、勝ちにこだわって応援しようと常々伝えています」

――森谷さんにとって理想の応援とはなんでしょうか。

「応援は『する』ものじゃなく、『まとめる』、『作り上げる』、『巻き込む』 ものだという意識を持っています。試合会場を出るときに、観客の方に『よく頑張ってたね』、『ありがとう』といった言葉を掛けられることがあり、観客も応援団を見ているのだと実感します。だからこそ『応援したい』という気持ちを伝播させて盛り上げ、会場全体の応援を大きくしたいと思うようになりました」

――まだまだ世の中の状況は不透明ですが、これからの目標はなんですか。

「京都大学応援団は、体育会だけではなく、京都大学全体を盛り上げていきたいと思っています。特に、大学との関りが持ちづらい1回生に向けた活動なども行いたいと考えています」

――力強い言葉です! ちなみに、 1回生に向けた活動、どんなことを考えているのですか?

「ちょうどこの記事が出る、次の週、12月5日(土)に『新生の集い』というオンラインイベントを京都大学応援団が主催します。1回生の歓迎や交流を中心に、コロナ禍で失われたさまざまな機会を取り戻すための企画です。京都大学応援団長として、京大を盛り上げて、みなさんが2020年もよかったなと思えるような年にしたいです。」

――おお。また新たな企画を仕掛けるんですね! ところで、森谷さんは、京都大学のどんなところが好きなんですか?

「勉強・部活動・趣味・よくわからないもの(笑)……と方向は人それぞれですが、なにかに夢中になっている人が多いところです。同じクラスには、競技スキーの日本代表や、リーグ首位打者を獲った野球部主将、 研究に没頭する人がいます。京大に身を置く最大のメリットは、そういった才能とやる気にあふれた京大生に囲まれることですね」

――それでは最後に、『ザッツ・京大』の読者にエールをお願いします!

「はい。まだまだ大変な状況で、さまざまな制限もありますが、最大限できることに取り組みましょう。そして、楽しむ気持ちをもっていてほしいです。応援でもそうですが、倒れそうなくらい厳しい状況でも楽しむことができたなら、その言動や行動は自分や周囲に良い影響を伝播させていきます。だからこそ、『楽しむ気持ち』を忘れないでください!」

応援を届ける相手を思い、力を送り続ける京都大学応援団。

コロナ禍という苦境の中、気づいた応援の本質。

その濃度の高い「応援」は、後輩たちにも受け継がれ、これからも多くの人に力を与え続けることでしょう。

森谷団長、第六十四代応援団のみなさん、どうもありがとうございました!